飛騨高山 ピッキン

新幹線で名古屋駅で下車して、高山本線に乗り換え飛騨高山へ。この沿線の渓流、渓谷の景色にはいつも見とれる。高山に到着する直前、車窓からみえた桜並木の桜がまだ散らずに残っていた。なんだか得した気分。

ピッキンに到着したら、まずはカウンター席に腰掛けて、マスターの高原さんが入れてくれたコーヒーを飲みながら、高原さんとのんびりした会話を楽しむのが恒例。

ピッキンに通い出して、もう11年。マスターの高原さんは、もともと飄々とした佇まいの人だったけれど、近年増々いい塩梅で力が抜けてきた感じ。自分がイメージする喫茶店のマスター像にぴったりとあてはまる人。

高原さんもMちゃんも1年前とは何かが少し変わったような気がした。変わり続けることは必然だ。お互い、なんやかんやありながらも、笑顔で再会できて、貴重な夜を共有。

きっとまた元気で。

2009年4月29日水曜日

2009年4月26日日曜日

小坂忠さんのライブを観るー「経て」ゆこう

小坂忠さんのアルバム発売記念ライブを観るために六本木まで足を運ぶ。こんなに人通りの少ない六本木は初めてだった。特に、ライブ会場のビルボードライブのある東京ミッドタウン内は閑散としていた。不況を実感。

小坂忠さんが70年代後半に発表したアルバム「ほうろう」は、自分にとって大切な1枚だ。そのアルバムに収録されている「機関車」は自分のアルバムでもカヴァーさせてもらっていて、今も時々ライブで歌わせてもらっている。

「ほうろう」発表後、小坂さんはポップミュージックのシーンから退いて、信仰の道に進み、ゴスペルシンガーとして活動するようになる。2000年以降は、牧師としての活動をベースに置きながら、ポップミュージックのシーンにも復帰してマイペースの活動を続けられている。

小坂さんのこういった経歴が自分にはとても興味深く思える。「ほうろう」というアルバムはファンキーなグルーヴ、開放感を持ちながら、一方ではとても内省 的な側面を持っている。自分はこの作品が持つ多面性、アンビバレンツな要素に惹き付けられたのだと思う。アルバムの中でも「機関車」はやはり特別な1曲 だ。矛盾や葛藤を抱え、引き裂かれている人間の切実な願い、祈りを自分はこの歌に感じる。暴力的な要素も含んだ怖くて美しい曲だ。

この日のライブのサポートは高橋幸宏(ドラム)、小原裕(ベース)、Dr.kyOn(キーボード)、佐橋佳幸(ギター)という知る人にとってはたまらなく豪華な布陣。

残念だったのは、小坂さんのコンディションが万全ではないように思えたことだ。シンガーとしての素晴らしさは充分に感じられたけれど、この人の集中力とかオーラはこんなもんではないはずだ。

ただ、この日のステージで「ほうろう」の中から歌われた3曲「ほうろう」「風来坊」「機関車」は、あきらかに他の曲のパフォーマンスとは違っていた。 「HORO」の歌いだしから、いきなりスイッチが入ったような集中力を感じた。やはり小坂さんにとっても特別な作品なのだろう。

今の小坂さんの音楽には「HORO」というアルバムを聴いたときのイメージよりも、軽やかで、明るく、包容力を感じる。矛盾や葛藤を経ての軽やかさであり、包容力なのだろう。

自分も時間をかけて「経て」ゆこうと思う。

小坂忠さんが70年代後半に発表したアルバム「ほうろう」は、自分にとって大切な1枚だ。そのアルバムに収録されている「機関車」は自分のアルバムでもカヴァーさせてもらっていて、今も時々ライブで歌わせてもらっている。

「ほうろう」発表後、小坂さんはポップミュージックのシーンから退いて、信仰の道に進み、ゴスペルシンガーとして活動するようになる。2000年以降は、牧師としての活動をベースに置きながら、ポップミュージックのシーンにも復帰してマイペースの活動を続けられている。

小坂さんのこういった経歴が自分にはとても興味深く思える。「ほうろう」というアルバムはファンキーなグルーヴ、開放感を持ちながら、一方ではとても内省 的な側面を持っている。自分はこの作品が持つ多面性、アンビバレンツな要素に惹き付けられたのだと思う。アルバムの中でも「機関車」はやはり特別な1曲 だ。矛盾や葛藤を抱え、引き裂かれている人間の切実な願い、祈りを自分はこの歌に感じる。暴力的な要素も含んだ怖くて美しい曲だ。

この日のライブのサポートは高橋幸宏(ドラム)、小原裕(ベース)、Dr.kyOn(キーボード)、佐橋佳幸(ギター)という知る人にとってはたまらなく豪華な布陣。

残念だったのは、小坂さんのコンディションが万全ではないように思えたことだ。シンガーとしての素晴らしさは充分に感じられたけれど、この人の集中力とかオーラはこんなもんではないはずだ。

ただ、この日のステージで「ほうろう」の中から歌われた3曲「ほうろう」「風来坊」「機関車」は、あきらかに他の曲のパフォーマンスとは違っていた。 「HORO」の歌いだしから、いきなりスイッチが入ったような集中力を感じた。やはり小坂さんにとっても特別な作品なのだろう。

今の小坂さんの音楽には「HORO」というアルバムを聴いたときのイメージよりも、軽やかで、明るく、包容力を感じる。矛盾や葛藤を経ての軽やかさであり、包容力なのだろう。

自分も時間をかけて「経て」ゆこうと思う。

2009年4月25日土曜日

ヒップホップ.イベントに参加

南青山 AYOYAMA月見ル君想フ

「スイカ夜話」~第14夜

出演:スイカ 【ゲスト】サイプレス上野とロベルト吉野/ リクオ

自分がヒップホップ系のライブイベントに誘われるのはめずらしい。

この日のイベントを主催したスイカは、MC2人、ポエトリーリーディング、べース、カフォン、キーボードからなる生バンド.スタイルのヒップホップ.グ ループ。編成も音楽性もとてもユニークで、ヒップホップに軸足を置きながら、飄々とジャンルを超えてゆくスタンスが素晴らしい。

スイカのMCの 1人であるタカツキは自分と同郷の京都出身で、3年前に自分が発表したアルバム「セツナウタ」に収録した「同じ月を見ている」の作詞者である。彼はウッド ベースを弾きながらのラップというスタイルも得意としていて、そういうときの彼はラッパーというより、吟遊詩人の佇まいがある。

彼らが主催するイベントだから、ジャンルに閉じた雰囲気はみじんなく、会場には終始オープンでハッピーな空気が満ちていた。オーディエンスのリアクションも素晴らしくて、ソロのステージもセッションも心から楽しめた。

スイカもゲストのサイプレス上野とロベルト吉野もユーモアのセンスをとても大切にしていた。言葉遣いにはにさりげない知性や品性が感じられた。柔軟で、軽くて、やんちゃで、楽しくて、ちょっと切ない感じ。歌心が伝わった。

スイカがアレンジしてくれて一緒にセッションした「孤独とダンス」は、TOTOちゃんが女性の視点で長いポエトリーを加えてくれた。映像が思い浮かぶ言葉だった。とても新鮮で、これこそコボレーションだと思った。

スイカが育んできた空間は、自分が求めているそれにすごく近い、同じなんだなと思った。こういう現場に身を置くとまた創作意欲がわいてくる。何かやれそうな気になる。

「スイカ夜話」~第14夜

出演:スイカ 【ゲスト】サイプレス上野とロベルト吉野/ リクオ

自分がヒップホップ系のライブイベントに誘われるのはめずらしい。

この日のイベントを主催したスイカは、MC2人、ポエトリーリーディング、べース、カフォン、キーボードからなる生バンド.スタイルのヒップホップ.グ ループ。編成も音楽性もとてもユニークで、ヒップホップに軸足を置きながら、飄々とジャンルを超えてゆくスタンスが素晴らしい。

スイカのMCの 1人であるタカツキは自分と同郷の京都出身で、3年前に自分が発表したアルバム「セツナウタ」に収録した「同じ月を見ている」の作詞者である。彼はウッド ベースを弾きながらのラップというスタイルも得意としていて、そういうときの彼はラッパーというより、吟遊詩人の佇まいがある。

彼らが主催するイベントだから、ジャンルに閉じた雰囲気はみじんなく、会場には終始オープンでハッピーな空気が満ちていた。オーディエンスのリアクションも素晴らしくて、ソロのステージもセッションも心から楽しめた。

スイカもゲストのサイプレス上野とロベルト吉野もユーモアのセンスをとても大切にしていた。言葉遣いにはにさりげない知性や品性が感じられた。柔軟で、軽くて、やんちゃで、楽しくて、ちょっと切ない感じ。歌心が伝わった。

スイカがアレンジしてくれて一緒にセッションした「孤独とダンス」は、TOTOちゃんが女性の視点で長いポエトリーを加えてくれた。映像が思い浮かぶ言葉だった。とても新鮮で、これこそコボレーションだと思った。

スイカが育んできた空間は、自分が求めているそれにすごく近い、同じなんだなと思った。こういう現場に身を置くとまた創作意欲がわいてくる。何かやれそうな気になる。

2009年4月19日日曜日

辺境の地白石にてーほんと色々受け取った~!

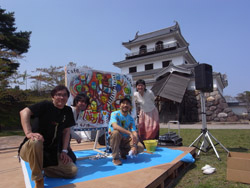

場所:白石城天守閣前特設ステージ

【出演】リクオ/沢知恵/沢田としき(ライブ・ペインティング)

★Live!Miltonianaカフェミルトン・ライブ

【出演】下地勇/新良幸人&大島保克/山口洋&リクオ

よく晴れて、野外ライブには絶好の日和。穏やかな気候は、アルコール漬けの体にはとてもやさしく感じられた。

暖冬のせいで白石城の桜は既に散っていたけれど、このシチュエーションに「はかめき」という曲はよくマッチした。演奏に反応して沢田さんの絵はどんどん変化していった。

この会場での共演者である沢知恵さんの名前は方々で聞いていたけれど、お会いするのも演奏を聴くのもこの日が初めてだった。力強さと包容力を兼ね備えたぶれのない表現、世代を超えて伝わる音楽だと思った。「こころ」というせつない曲が特に印象に残った。

ただ、沢さんの放つ光は自分にはまぶし過ぎるようにも思えた。なぜなんだろう?彼女の音楽に触れて「自分のメンタリティーはやっぱりブルーズマンやソウル シンガーの方へ向いているのだな」とあらためて感じた。ソウルシンガー、レイ.チャールズの生涯を描いた「ray」という映画の中の一場面を思い出した。

若いレイは、恋人とはじめて一夜を共にした朝方に、曲作りを始める。その曲は既存のゴズペルのメロディーを引用して、そこに性愛の歌詞を乗せたものだった。信仰心の厚い彼女は枕元でその歌を聴いて、激しく戸惑いレイをとがめるのだった。

多分自分は沢さんに比べてぶれているし、混沌としている。けれどそのことで卑屈になることはない。そのぶれや混沌が生み出す心のノイズやダイナミズムを形にできればいいのではないかと思うのだ。

自分は沢さんの歌の中にも、保克くん、幸人くんの歌のなかにも神様と形容したくなるような確たるものの存在を感じた。ただ、沢さんの神と保克くん、幸人くんのそれはまた違う感じがした。それは一神教とアニミズム、多神教との違いのようなものかもしれない。

前日の打ち上げの席で保克くんと話していたときに、彼が「沖縄の唄者はならず者ばかりですよ」と言っていたのを聞いて、少し腑に落ちたような気持ちになっ た。彼らが抱く神さんは、自らの欲望や業に向き合ったり、流されてしまったりするならず者を受け入れてくれる大らか存在なのだろう。

夜はカフェ.ミルトンでイベント最後のステージ。客席は立錐の余地がない入りだったけれど、PA席の後ろに場所を見つけて、共演者のステージもなるべく観るようにした。

下地勇君は出身である宮古島の古い島言葉でオリジナルを歌う。その言葉がときにはフランス語のようにも、ポルトガル語のようにも聴こえた。実にエキゾチックな響きを持った音楽だった。

新良幸人&大島保克の演奏は、近年自分が体験した中でも最良の音楽の一つと断言できるくらいに素晴らしかった。出番を直前に控え、ステージの最後まで聴けなかったのがとても残念に思えた。

石垣島の集落、白保出身の同級生2人が奏でる音楽は、過去、現在、未来が分断されることなく繋がり続ける進行形の島唄で、あらゆる共鳴に満ちていた。これが7年振りの共演とは信じられない程、2人の息はぴったりだった。

2人が奏でるリズム、グルーヴはとても興味深かった。どの曲もリズムがはねてシャッフル気味なのだ。日本の民謡は4拍子なら、1拍3拍にアクセントが置か れるのが基本的だと自分は思い込んでいたのだが、2人の乗りはいわゆるバックビート気味で、どちらかというと2拍と4拍にアクセントが置かれているように 感じた。そのことを保克くんに確認すると、沖縄の島唄は2拍4拍にアクセントを置く方がしっくりくるとのこと。だから本土のステージで、お客さんから1拍 3拍で手拍子されると演奏しにくいそうだ。ええ?そうなん?

彼らのリズム感、タイム感は、自分が影響を受けたブギウギやブルース、ニューオーリ ンズ.ピアノのそれに共通していた。これは古謝さんと共演させてもらった時にも感じたことだ。だからセッションしても、乗りが合いやすい。山口洋のギター も独特のはね具合があるのだが、それは幸人くんの三線の乗りととても相性がいいように感じた。

石垣出身の2人の演奏は今の自分に、多くの刺激、発見、示唆を与えてくれた。自分は2人や勇君に比べて根無し草であることをはっきりと自覚した。けれど、そのことをネガティブにはとらえていない。

幼い頃からの生活に根ざした音楽的ルーツを持ち、それらを共有することで生まれる音楽の素晴らしさも知りつつ、自分は根無し草の立場で旅を続け、自分なり の繋がりの形、共鳴空間を築いてゆこうと思う。自身の井戸を掘り続けて行けば、さまざまな場所に繋がる水脈にたどりつけると思うのだ。

山口洋にとってこの夜のミルトンでのステージは格別の意味合いがあったはずだ。彼はここミルトンでのライブを収録したアルバム「Live at Cafe Milton」をリリースしたばかりなのだ。このアルバムは、辺境の地で育まれた「共鳴空間」の一つの理想形がパッケージされていると思う。彼の真骨頂と も言える緊張と開放のダイナミズムが、弾き語りというシンプルな表現スタイルによって、最大限に生かされた作品になった。

この夜のヒロシは自分 の中に充満したエネルギーに振り回されながら、それらをぎりぎりのところでパフォーマンスとして昇華させようとしていた。ライブの後、彼はそのエネルギー について「邪悪なものが降りて来た」という表現をしていた。この暴発しかねないぎりぎり感、ひりひり感は諸刃の剣にもなりうる彼の魅力の一つだ。

「もしかしたら山口洋は今、オレ以上に自分が『根無し草』であるということを自覚しているのかもしれない。」そんなことも感じた。

「『根なし草』の旅のプロセスを表現しつづけること」が自分や山口洋の終わらないテーマの一つかもしれない。その道のりで、気負い、不安、もろさ、不安定 さが露呈されることもあるだろう。自分はそんな自身につっこみを入れること、のりつっこみの精神も忘れずにいたいと思う。関西人やし。

アンコールでのセッション曲は昨日に続いて出演者全員で「満月の夕」を演奏。幸せな出会いが結実したような演奏になった。この頃には荒ぶっていた魂もおだやかなグルーブを奏でていた。

違う場所でこの日のメンバーと共演していたら、このような刺激的な出会いは成立しなかったかもしれない。白石という「辺境の地」であったから、ミルトンと いう最高の共鳴空間であったからこそ成立した出会いなのだろう。こういう「辺境の地」の方が既存のシステムからはずれた宴、共鳴空間を形作りやすい、時代 はそんなふうに変化してきてるように思う。

この2日間、街のさまざまな場所で音楽が奏でられていた。地元だけでなく日本各地からも多くの人達が 集まり、方々で嬉しい再会や初対面の挨拶がかわされていた。こういう現場に身を置けることは音楽人として幸せなことだと思う。Miltoniana の主催者であるミルトンのマスターとママ、そして地元のスタッフの人達の熱量、思いには頭が下がる。ほんとたくさんのものを受け取らせてもらった。心から 感謝したい。

宴の終わりは次の宴への始まりである。9月初旬には自分が暮らす湘南の街でも、自分が関わって2日間に渡るミュージック.フェスティバルが開催される予定だ。やるぞ。

【出演】リクオ/沢知恵/沢田としき(ライブ・ペインティング)

★Live!Miltonianaカフェミルトン・ライブ

【出演】下地勇/新良幸人&大島保克/山口洋&リクオ

よく晴れて、野外ライブには絶好の日和。穏やかな気候は、アルコール漬けの体にはとてもやさしく感じられた。

暖冬のせいで白石城の桜は既に散っていたけれど、このシチュエーションに「はかめき」という曲はよくマッチした。演奏に反応して沢田さんの絵はどんどん変化していった。

この会場での共演者である沢知恵さんの名前は方々で聞いていたけれど、お会いするのも演奏を聴くのもこの日が初めてだった。力強さと包容力を兼ね備えたぶれのない表現、世代を超えて伝わる音楽だと思った。「こころ」というせつない曲が特に印象に残った。

ただ、沢さんの放つ光は自分にはまぶし過ぎるようにも思えた。なぜなんだろう?彼女の音楽に触れて「自分のメンタリティーはやっぱりブルーズマンやソウル シンガーの方へ向いているのだな」とあらためて感じた。ソウルシンガー、レイ.チャールズの生涯を描いた「ray」という映画の中の一場面を思い出した。

若いレイは、恋人とはじめて一夜を共にした朝方に、曲作りを始める。その曲は既存のゴズペルのメロディーを引用して、そこに性愛の歌詞を乗せたものだった。信仰心の厚い彼女は枕元でその歌を聴いて、激しく戸惑いレイをとがめるのだった。

多分自分は沢さんに比べてぶれているし、混沌としている。けれどそのことで卑屈になることはない。そのぶれや混沌が生み出す心のノイズやダイナミズムを形にできればいいのではないかと思うのだ。

自分は沢さんの歌の中にも、保克くん、幸人くんの歌のなかにも神様と形容したくなるような確たるものの存在を感じた。ただ、沢さんの神と保克くん、幸人くんのそれはまた違う感じがした。それは一神教とアニミズム、多神教との違いのようなものかもしれない。

前日の打ち上げの席で保克くんと話していたときに、彼が「沖縄の唄者はならず者ばかりですよ」と言っていたのを聞いて、少し腑に落ちたような気持ちになっ た。彼らが抱く神さんは、自らの欲望や業に向き合ったり、流されてしまったりするならず者を受け入れてくれる大らか存在なのだろう。

夜はカフェ.ミルトンでイベント最後のステージ。客席は立錐の余地がない入りだったけれど、PA席の後ろに場所を見つけて、共演者のステージもなるべく観るようにした。

下地勇君は出身である宮古島の古い島言葉でオリジナルを歌う。その言葉がときにはフランス語のようにも、ポルトガル語のようにも聴こえた。実にエキゾチックな響きを持った音楽だった。

新良幸人&大島保克の演奏は、近年自分が体験した中でも最良の音楽の一つと断言できるくらいに素晴らしかった。出番を直前に控え、ステージの最後まで聴けなかったのがとても残念に思えた。

石垣島の集落、白保出身の同級生2人が奏でる音楽は、過去、現在、未来が分断されることなく繋がり続ける進行形の島唄で、あらゆる共鳴に満ちていた。これが7年振りの共演とは信じられない程、2人の息はぴったりだった。

2人が奏でるリズム、グルーヴはとても興味深かった。どの曲もリズムがはねてシャッフル気味なのだ。日本の民謡は4拍子なら、1拍3拍にアクセントが置か れるのが基本的だと自分は思い込んでいたのだが、2人の乗りはいわゆるバックビート気味で、どちらかというと2拍と4拍にアクセントが置かれているように 感じた。そのことを保克くんに確認すると、沖縄の島唄は2拍4拍にアクセントを置く方がしっくりくるとのこと。だから本土のステージで、お客さんから1拍 3拍で手拍子されると演奏しにくいそうだ。ええ?そうなん?

彼らのリズム感、タイム感は、自分が影響を受けたブギウギやブルース、ニューオーリ ンズ.ピアノのそれに共通していた。これは古謝さんと共演させてもらった時にも感じたことだ。だからセッションしても、乗りが合いやすい。山口洋のギター も独特のはね具合があるのだが、それは幸人くんの三線の乗りととても相性がいいように感じた。

石垣出身の2人の演奏は今の自分に、多くの刺激、発見、示唆を与えてくれた。自分は2人や勇君に比べて根無し草であることをはっきりと自覚した。けれど、そのことをネガティブにはとらえていない。

幼い頃からの生活に根ざした音楽的ルーツを持ち、それらを共有することで生まれる音楽の素晴らしさも知りつつ、自分は根無し草の立場で旅を続け、自分なり の繋がりの形、共鳴空間を築いてゆこうと思う。自身の井戸を掘り続けて行けば、さまざまな場所に繋がる水脈にたどりつけると思うのだ。

山口洋にとってこの夜のミルトンでのステージは格別の意味合いがあったはずだ。彼はここミルトンでのライブを収録したアルバム「Live at Cafe Milton」をリリースしたばかりなのだ。このアルバムは、辺境の地で育まれた「共鳴空間」の一つの理想形がパッケージされていると思う。彼の真骨頂と も言える緊張と開放のダイナミズムが、弾き語りというシンプルな表現スタイルによって、最大限に生かされた作品になった。

この夜のヒロシは自分 の中に充満したエネルギーに振り回されながら、それらをぎりぎりのところでパフォーマンスとして昇華させようとしていた。ライブの後、彼はそのエネルギー について「邪悪なものが降りて来た」という表現をしていた。この暴発しかねないぎりぎり感、ひりひり感は諸刃の剣にもなりうる彼の魅力の一つだ。

「もしかしたら山口洋は今、オレ以上に自分が『根無し草』であるということを自覚しているのかもしれない。」そんなことも感じた。

「『根なし草』の旅のプロセスを表現しつづけること」が自分や山口洋の終わらないテーマの一つかもしれない。その道のりで、気負い、不安、もろさ、不安定 さが露呈されることもあるだろう。自分はそんな自身につっこみを入れること、のりつっこみの精神も忘れずにいたいと思う。関西人やし。

アンコールでのセッション曲は昨日に続いて出演者全員で「満月の夕」を演奏。幸せな出会いが結実したような演奏になった。この頃には荒ぶっていた魂もおだやかなグルーブを奏でていた。

違う場所でこの日のメンバーと共演していたら、このような刺激的な出会いは成立しなかったかもしれない。白石という「辺境の地」であったから、ミルトンと いう最高の共鳴空間であったからこそ成立した出会いなのだろう。こういう「辺境の地」の方が既存のシステムからはずれた宴、共鳴空間を形作りやすい、時代 はそんなふうに変化してきてるように思う。

この2日間、街のさまざまな場所で音楽が奏でられていた。地元だけでなく日本各地からも多くの人達が 集まり、方々で嬉しい再会や初対面の挨拶がかわされていた。こういう現場に身を置けることは音楽人として幸せなことだと思う。Miltoniana の主催者であるミルトンのマスターとママ、そして地元のスタッフの人達の熱量、思いには頭が下がる。ほんとたくさんのものを受け取らせてもらった。心から 感謝したい。

宴の終わりは次の宴への始まりである。9月初旬には自分が暮らす湘南の街でも、自分が関わって2日間に渡るミュージック.フェスティバルが開催される予定だ。やるぞ。

2009年4月17日金曜日

前乗りで前飲みーまるで打ち上げ

知る人ぞ知る東北が誇るミュージック.カフェ、カフェ・ミルトンの15周年を記念して2日間に渡って行われる音楽とアートのイベント、

「Miltoninana music Live 白石

2009」に参加するため、宮城県白石市に前乗りして、翌日のステージのためのリハーサルを行う。山口洋、坂本サトル、新良幸人、大島保克、下地勇等今ま

でカフェミルトンに関わったアーティスト達が沖縄、大阪、東京各地から白石に集結した。

夜は出演者&スタッフがミルトンに集合して食事&飲み会。これがえらい盛り上がりになってしまった。出演者同士がリスペクトで結ばれていて、このイベントに参加する人間が皆ミルトンとこのイベントに対して特別な思い入れを持っていればこその盛り上がり。

それにしても沖縄勢の飲みっぷり、宴の盛り上げ方は素晴らしい。勇君は宮古島出身、幸人君と保克君は石垣島白保出身の同級生。ちなみにBEGINの3人も2人と同じ高校の同級生。音楽、酒、宴は3点セット、そういう環境の中で彼らは育ったのだろう。

「人生は祭り」これはミルトンの乗りでもある。当然自分も触発されて全開状態。宴の後半はやはり歌や楽器が鳴り響き出す。本番は明日からなのだが、まるで最高のライブをやった後の打ち上げのよう。

夜は出演者&スタッフがミルトンに集合して食事&飲み会。これがえらい盛り上がりになってしまった。出演者同士がリスペクトで結ばれていて、このイベントに参加する人間が皆ミルトンとこのイベントに対して特別な思い入れを持っていればこその盛り上がり。

それにしても沖縄勢の飲みっぷり、宴の盛り上げ方は素晴らしい。勇君は宮古島出身、幸人君と保克君は石垣島白保出身の同級生。ちなみにBEGINの3人も2人と同じ高校の同級生。音楽、酒、宴は3点セット、そういう環境の中で彼らは育ったのだろう。

「人生は祭り」これはミルトンの乗りでもある。当然自分も触発されて全開状態。宴の後半はやはり歌や楽器が鳴り響き出す。本番は明日からなのだが、まるで最高のライブをやった後の打ち上げのよう。

2009年4月12日日曜日

24年の歳月を経て

兵庫県加東市 Coffee&Restaurant PINK HOUSE

「リクオ Live ~はかめき~桜の下で君を想う」

【Opening Act】@way(アウェイ)

ライブで初めてギャラを受け取ったのは大学1回生の春だった。場所は社町(今の加東市)という兵庫県の片田舎にある喫茶店。当時の自分はまだ歌いはじめておらず、ロックバンドのキーボード奏者としての参加だった。

この日のステージのことは実に印象に残っている。この時の体験で、自分はいろんなことに味をしめたんではないかと思う。ライブがこんなに楽しいもんだとは、それまで知らなかったのだ。はじめてギャラをもらって、ちょっと誇らしい、得意げな気持ちだったのを覚えている。

実はその時に自分達を加東市に呼んでくれた人物こそが、この日のライブを企画してくれたWalk onの森本さんなのだ。森本さんは、オレがCDデビューした後も、何回も地元加東市でライブを企画してくれた。そして、24年の歳月を経た今も、こうやっ てこの街に戻って来れることを心から嬉しく思う。

この日は、地元の人達を中心に子供からおじいさんまで、老若男女と言いたくなるくらい幅広い世代の人達が集まってくれてた。子供やおじいさんの素直なリアクション、素朴な笑顔が自分を幸せな気持ちにさせた。

ピンクハウスのグランドピアノと自分との相性はとてもよかった。おかげでじっくりと演奏に集中できた。

オープニングで演奏してくれた@wayの2人は姫路在住、琴線に触れるメロディーとハーモニーが魅力のアコースティックデュオ。年を聞けば2人ともまだ 19歳だと言う。ということは自分が加東市で初ライブを行った当時、2人はまだこの世にも存在していなかったわけだ。はあ~。

現在の日本のポッ プミュージックは世代間断絶がかなり進んでいるように感じるけれど、音楽は元々世代を超えて繋がる力をもった表現だと思う。年の離れた@wayの2人と も、互いが表現を続けてゆく限り、きっとさらにリンクできる時期が来るのではないかという予感を持った。彼らとの再会も楽しみにしていたい。

Walk onは加東市周辺の音楽文化活性化を目指して定期的にライブイベントを企画しています。来月は杉瀬陽子、笹倉慎介、酒井ヒロキという若い世代のシンガーソングライターがジョイントライブを行うそう。

この組み合わせ、相当興味深い。オレも観てみたいな。お近くの方はぜひ。

「リクオ Live ~はかめき~桜の下で君を想う」

【Opening Act】@way(アウェイ)

ライブで初めてギャラを受け取ったのは大学1回生の春だった。場所は社町(今の加東市)という兵庫県の片田舎にある喫茶店。当時の自分はまだ歌いはじめておらず、ロックバンドのキーボード奏者としての参加だった。

この日のステージのことは実に印象に残っている。この時の体験で、自分はいろんなことに味をしめたんではないかと思う。ライブがこんなに楽しいもんだとは、それまで知らなかったのだ。はじめてギャラをもらって、ちょっと誇らしい、得意げな気持ちだったのを覚えている。

実はその時に自分達を加東市に呼んでくれた人物こそが、この日のライブを企画してくれたWalk onの森本さんなのだ。森本さんは、オレがCDデビューした後も、何回も地元加東市でライブを企画してくれた。そして、24年の歳月を経た今も、こうやっ てこの街に戻って来れることを心から嬉しく思う。

この日は、地元の人達を中心に子供からおじいさんまで、老若男女と言いたくなるくらい幅広い世代の人達が集まってくれてた。子供やおじいさんの素直なリアクション、素朴な笑顔が自分を幸せな気持ちにさせた。

ピンクハウスのグランドピアノと自分との相性はとてもよかった。おかげでじっくりと演奏に集中できた。

オープニングで演奏してくれた@wayの2人は姫路在住、琴線に触れるメロディーとハーモニーが魅力のアコースティックデュオ。年を聞けば2人ともまだ 19歳だと言う。ということは自分が加東市で初ライブを行った当時、2人はまだこの世にも存在していなかったわけだ。はあ~。

現在の日本のポッ プミュージックは世代間断絶がかなり進んでいるように感じるけれど、音楽は元々世代を超えて繋がる力をもった表現だと思う。年の離れた@wayの2人と も、互いが表現を続けてゆく限り、きっとさらにリンクできる時期が来るのではないかという予感を持った。彼らとの再会も楽しみにしていたい。

Walk onは加東市周辺の音楽文化活性化を目指して定期的にライブイベントを企画しています。来月は杉瀬陽子、笹倉慎介、酒井ヒロキという若い世代のシンガーソングライターがジョイントライブを行うそう。

この組み合わせ、相当興味深い。オレも観てみたいな。お近くの方はぜひ。

2009年4月11日土曜日

「ひとみ」と「しずか」に見守られ

広島 ヲルガン座

広島の桜は随分と散っていて、もう新緑の季節が始まっていた。

ヲルガン座のステージは、両脇の壁に、首から上の鹿の 剥製が2体飾られていたり、ステージ後方に首のないマネキンが置かれていたりで、なんだか奇妙な夢の世界に紛れ込んだような不思議な佇まい。去年、山口洋 とはじめてヲルガン座を訪れた際、この2匹の鹿に「ひとみ」「しずか」と命名した。名前をつけるとやっぱりどこか愛着のようなもんが出てくる。

2匹は相変わらずのつぶらな瞳をうるますこともなく、常に無表情、実に静かに、自分のパフォーマンスを見守ってくれた。

この日の初夏を思わせる陽気は、自分のステージにも影響を与えたようだ。動員は満席とはいかなかったけれど、ライブ後半の会場はソールドアウト並みの盛り上がり。

そう言えば、ライブを仕切ってくれたボンバーもヲルガン座のスタッフも自分のソロのステージを観るのは初めてだったのだ。彼らの新鮮なリアクションが自分にも新鮮だった。

打ち上げでボンバーが連れて行ってくれたイタ飯屋美味しかった~。

広島の桜は随分と散っていて、もう新緑の季節が始まっていた。

ヲルガン座のステージは、両脇の壁に、首から上の鹿の 剥製が2体飾られていたり、ステージ後方に首のないマネキンが置かれていたりで、なんだか奇妙な夢の世界に紛れ込んだような不思議な佇まい。去年、山口洋 とはじめてヲルガン座を訪れた際、この2匹の鹿に「ひとみ」「しずか」と命名した。名前をつけるとやっぱりどこか愛着のようなもんが出てくる。

2匹は相変わらずのつぶらな瞳をうるますこともなく、常に無表情、実に静かに、自分のパフォーマンスを見守ってくれた。

この日の初夏を思わせる陽気は、自分のステージにも影響を与えたようだ。動員は満席とはいかなかったけれど、ライブ後半の会場はソールドアウト並みの盛り上がり。

そう言えば、ライブを仕切ってくれたボンバーもヲルガン座のスタッフも自分のソロのステージを観るのは初めてだったのだ。彼らの新鮮なリアクションが自分にも新鮮だった。

打ち上げでボンバーが連れて行ってくれたイタ飯屋美味しかった~。

2009年4月9日木曜日

江坂に帰るーKeeo on funky!

大阪市 江坂 MUSE

「江坂ミューズの春!来てほしかったんだよ!」

【出演】ベベチオ/ANATAKIKOU【ゲスト】リクオ

【オープニングアクト】高木まひこ(シェキナベイべーズ)

ホテルで目が覚めたら二日酔いだった。

体をひきづるようにして大阪へ向かう。

この日のライブ会場の江坂 MUSE は、自分が13年前まで住んでいたアパートからチャリンコで5分くらいの距離。自分にとっては懐かしい街だ。

リハーサルの後、ようやく二日酔いも冷めて来たので江坂界隈を散歩する。13年前にはなかったユニクロ、ブックオフ、スターバックスといったさまざまなチェーン店がオープンしていたけれど、街の雰囲気自体は以前とそんなに変わっていなかった。

当時毎日のように通っていたカフェがまだ変わらず同じ場所にあったので、久し振りにお茶する。仕事がなくてすごく暇だった90年代半ば頃、このカフェで本 を読んだり、歌詞を書いたりして、よく日中の時間をやり過ごしていた。今思えば贅沢な時間だった。あの頃の「溜め」がその後の創作に及ぼした影響は大き い。

この日のライブを企画したムーちゃんは、十三にあるライブハウス、ファンダンゴの初代店長で、学生時代からの20年を超える付き合い。彼女がライブ中に、お客さん以上に盛り上がって踊り狂うファンキーな姿は、ファンダンゴの象徴であった。

若い世代との共演になると、自分はいつも以上にはりきってしまうところがある。スタンディングで程よく埋まったフロアの熱気とよく回るミラーブールがさら に自分をその気にさせた。そして、ムーちゃんはやはりフロアの最前列で多いに弾けていた。その姿勢は20年経っても変わらない。

共演者のベベチオ、ANATAKIKOU、高木まひこ(シェキナベイべーズ)は皆大阪在住。この街の空気、時間の流れの中でこそ育まれたであろう乗りや

個性をそれぞれに感じた。飲んでも楽しい奴らばかり。

大阪って、やっぱりええなあ。

「江坂ミューズの春!来てほしかったんだよ!」

【出演】ベベチオ/ANATAKIKOU【ゲスト】リクオ

【オープニングアクト】高木まひこ(シェキナベイべーズ)

ホテルで目が覚めたら二日酔いだった。

体をひきづるようにして大阪へ向かう。

この日のライブ会場の江坂 MUSE は、自分が13年前まで住んでいたアパートからチャリンコで5分くらいの距離。自分にとっては懐かしい街だ。

リハーサルの後、ようやく二日酔いも冷めて来たので江坂界隈を散歩する。13年前にはなかったユニクロ、ブックオフ、スターバックスといったさまざまなチェーン店がオープンしていたけれど、街の雰囲気自体は以前とそんなに変わっていなかった。

当時毎日のように通っていたカフェがまだ変わらず同じ場所にあったので、久し振りにお茶する。仕事がなくてすごく暇だった90年代半ば頃、このカフェで本 を読んだり、歌詞を書いたりして、よく日中の時間をやり過ごしていた。今思えば贅沢な時間だった。あの頃の「溜め」がその後の創作に及ぼした影響は大き い。

この日のライブを企画したムーちゃんは、十三にあるライブハウス、ファンダンゴの初代店長で、学生時代からの20年を超える付き合い。彼女がライブ中に、お客さん以上に盛り上がって踊り狂うファンキーな姿は、ファンダンゴの象徴であった。

若い世代との共演になると、自分はいつも以上にはりきってしまうところがある。スタンディングで程よく埋まったフロアの熱気とよく回るミラーブールがさら に自分をその気にさせた。そして、ムーちゃんはやはりフロアの最前列で多いに弾けていた。その姿勢は20年経っても変わらない。

共演者のベベチオ、ANATAKIKOU、高木まひこ(シェキナベイべーズ)は皆大阪在住。この街の空気、時間の流れの中でこそ育まれたであろう乗りや

個性をそれぞれに感じた。飲んでも楽しい奴らばかり。

大阪って、やっぱりええなあ。

2009年4月8日水曜日

京都 磔磔で梅津さんと再会

京都 磔磔

『磔磔35周年~2009春 梅津和時・磔磔のプチ大仕事』

【出演】梅津和時(sax,cl)/リクオ(vo,p)/有山じゅんじ(vo,g)/太田惠資(vo,vl)

この夜のイベントの首謀者である梅津和時さんは自分のデビュー時の2枚のアルバムのプロデューサーである。もう1人の共演者の有山さんが自分にとって音楽界における師匠のような存在だとすれば、梅津さんは父親のような存在かもしれない。

そんなお世話になった大切な存在に対して、自分は長らく距離をおいていた。ずっとリスペクトする気持ちに変わりはなかったけれど、自分自身が殻を破って変 わってゆくために、ある時期から親離れを意識するようになったのだ。それはかって、忌野清志郎さんに対して自分が抱いた気持ちにも近い。

10代の頃から憧れていた清志郎さんのバックでピアノを弾くようになった当初は、ただただ嬉しかった。けれど、一番近い場所で清志郎さんの歌のすごさを嫌という程思い知らされて、自分は次第に嫉妬や焦りを感じはじめ、この現場に落ち着いてはいけないと思うようになった。

そうやって考えてみると、自分は、若い頃に強い影響を受けた人に対しては、ある時期からことごとく距離を置いている。最近は同じステージに立つ機会が多い有山さんとも7年程共演が途絶えた時期があった。それらはやはり必要な時間だったのだと思う。

昨年末に磔磔の水島さんからこのイベントの話を聞いて、自分から梅津さんとの共演を立候補してお願いした。多分13年ぶりくらいの音合わせである。

ライブ当日、梅津さんはごく自然体で自分を迎え入れてくれた。以前と変わらないオープンな梅津さんだった。意識せずとも自分はそうゆう姿を見習ったのだと思う。

この日の梅津さんとのセッションは自分が仕切るような形で進められた。こちらの乗りに梅津さんが乗ってくれたような感じ。以前の2人の関係性とはやはり違っていた。13年前には希薄だった芸人意識が自分の中で強くなったことをあらためて実感した。

梅津さんのプレイには、この13年の間でさらに積み重ねられた年輪による味わいが感じられた。この1回では物足りないというか、もったいないというか、もっとじっくりお手合わせ願いたいとも思った。幸い来月に広島でまた梅津さんとの共演が決まっている。

自分のステージの後の、有山さんと梅津さんとのセッションは素晴らしかった。これほど「間」や「余韻」を味わえる演奏はなかなか聴けない。

太田さんとはお互い、やっと初共演できたという思いだった。初共演だけれど、音を聞けばすぐに太田さんだとわかるくらいに、自分は方々でその演奏を聴いて きた。実際に共演してみて、やはり確かなスキルと素晴らしい歌心、ワン&オンリーの個性を持った人だった。その演奏に、人としての懐の深さ、余裕、暖かさ を感じた。

有山さんのマイペース、奔放さは年々磨きがかかっているように思う。有山さんと一緒だと、自分がフォローに回って、ちとまじめになってしまう。

でもそれが嫌だとかやりにくいという感じではない。有山さんのわがままや奔放さは、さまざまな人間との付き合いの中で磨かれたセンスである。

有山さんがハッピーだとこちらもハッピーになる。そういう人徳を持った人だ。この人の背中をみて自分が育ったことは間違いない。

有山さんと梅津さんのセッションを観ていると、アンチエイジングとは対極の姿勢を感じた。年を取ることを受け入れ上での、その年代にしかできない素晴らしい表現がそこにはあった。

実のところ自分はまだ、若くあろうともがいているところがあって、まあそういう邪念の残っている自分もよしとしているのだけれど、2人のセッションを観ていたら、年を取ることは悪くないなと心から思えた。見る人を実に前向きな気持ちにさせる表現だった。

ミュージシャンは引退する必要がなく、いつまでたってもその時期、その時々のリアルな表現が可能なんだということを、先人があらためて教えてくれた。

意義深い夜だった。

『磔磔35周年~2009春 梅津和時・磔磔のプチ大仕事』

【出演】梅津和時(sax,cl)/リクオ(vo,p)/有山じゅんじ(vo,g)/太田惠資(vo,vl)

この夜のイベントの首謀者である梅津和時さんは自分のデビュー時の2枚のアルバムのプロデューサーである。もう1人の共演者の有山さんが自分にとって音楽界における師匠のような存在だとすれば、梅津さんは父親のような存在かもしれない。

そんなお世話になった大切な存在に対して、自分は長らく距離をおいていた。ずっとリスペクトする気持ちに変わりはなかったけれど、自分自身が殻を破って変 わってゆくために、ある時期から親離れを意識するようになったのだ。それはかって、忌野清志郎さんに対して自分が抱いた気持ちにも近い。

10代の頃から憧れていた清志郎さんのバックでピアノを弾くようになった当初は、ただただ嬉しかった。けれど、一番近い場所で清志郎さんの歌のすごさを嫌という程思い知らされて、自分は次第に嫉妬や焦りを感じはじめ、この現場に落ち着いてはいけないと思うようになった。

そうやって考えてみると、自分は、若い頃に強い影響を受けた人に対しては、ある時期からことごとく距離を置いている。最近は同じステージに立つ機会が多い有山さんとも7年程共演が途絶えた時期があった。それらはやはり必要な時間だったのだと思う。

昨年末に磔磔の水島さんからこのイベントの話を聞いて、自分から梅津さんとの共演を立候補してお願いした。多分13年ぶりくらいの音合わせである。

ライブ当日、梅津さんはごく自然体で自分を迎え入れてくれた。以前と変わらないオープンな梅津さんだった。意識せずとも自分はそうゆう姿を見習ったのだと思う。

この日の梅津さんとのセッションは自分が仕切るような形で進められた。こちらの乗りに梅津さんが乗ってくれたような感じ。以前の2人の関係性とはやはり違っていた。13年前には希薄だった芸人意識が自分の中で強くなったことをあらためて実感した。

梅津さんのプレイには、この13年の間でさらに積み重ねられた年輪による味わいが感じられた。この1回では物足りないというか、もったいないというか、もっとじっくりお手合わせ願いたいとも思った。幸い来月に広島でまた梅津さんとの共演が決まっている。

自分のステージの後の、有山さんと梅津さんとのセッションは素晴らしかった。これほど「間」や「余韻」を味わえる演奏はなかなか聴けない。

太田さんとはお互い、やっと初共演できたという思いだった。初共演だけれど、音を聞けばすぐに太田さんだとわかるくらいに、自分は方々でその演奏を聴いて きた。実際に共演してみて、やはり確かなスキルと素晴らしい歌心、ワン&オンリーの個性を持った人だった。その演奏に、人としての懐の深さ、余裕、暖かさ を感じた。

有山さんのマイペース、奔放さは年々磨きがかかっているように思う。有山さんと一緒だと、自分がフォローに回って、ちとまじめになってしまう。

でもそれが嫌だとかやりにくいという感じではない。有山さんのわがままや奔放さは、さまざまな人間との付き合いの中で磨かれたセンスである。

有山さんがハッピーだとこちらもハッピーになる。そういう人徳を持った人だ。この人の背中をみて自分が育ったことは間違いない。

有山さんと梅津さんのセッションを観ていると、アンチエイジングとは対極の姿勢を感じた。年を取ることを受け入れ上での、その年代にしかできない素晴らしい表現がそこにはあった。

実のところ自分はまだ、若くあろうともがいているところがあって、まあそういう邪念の残っている自分もよしとしているのだけれど、2人のセッションを観ていたら、年を取ることは悪くないなと心から思えた。見る人を実に前向きな気持ちにさせる表現だった。

ミュージシャンは引退する必要がなく、いつまでたってもその時期、その時々のリアルな表現が可能なんだということを、先人があらためて教えてくれた。

意義深い夜だった。

2009年4月4日土曜日

東京ではもう桜の花が散り始めています

三鷹 文鳥舎

会場入りする前に南阿佐ヶ谷で途中下車して、阿佐ヶ谷住宅と、その住宅街に隣接する善福寺川沿いを散歩する。

阿佐ヶ谷住宅は50年以上前に作られた公団住宅街で、老朽化により年内に取り壊して建て替えられることが決まっている。知人の誘いで始めて足を運んだのだけれど、緑地が多く実に味わいのある住宅街だった。取り壊しが惜しまれるのも理解できた。

桜並木も実に美しく、レトロな街並と相まって郷愁を誘った。去年まで杉並住民だったのに、同じ区内にこんな場所があることを知らなかった。

東京の桜は既に散り始めていて、善福寺川の川面には無数の桜の花びらが浮いていた。東京に住んでいた去年までは、桜並木の美しい善福寺川と神田川が自分の チャリンコでの散歩コースの一つだった。「はかめき」という自曲の歌詞にある、川面を埋め尽くした桜の花びらの描写は、この善福寺川と神田川で見た情景が 元になっている。

この日のライブの話を持ってきてくれたのは、中学高校生時代の同級生である村上晃一君である。彼とは中学生の頃に一緒 にバンドの真似事をした仲だった(村上君はベース担当)。その後村上君は高校大学を通じてラガーマンとして活躍、卒業後はベースボールマガジンに入社、ラ グビーマガシンの編集長を経て現在はラグビージャーナリストとして活躍している。

ライブ会場の文鳥舎は、彼が定期的にトークライブを行っているお店だった(そのトークの内容は2冊の本になって出版されている)。

村上君やお店のママさんが積極的に告知してくれたお陰もあって、チケットは前売りの段階でソールドアウト。とてもいい雰囲気の中で演奏させてもらった。文鳥舎は、始めて来たにも関わらず、ほっこりと落ち着ける居心地の良い空間だった。

自分のライブに来てくれるお客さんの割合は女性の方が多いのだけれど、この日は男性客が数人程という極端な割合だった。

文鳥舎ではライブの後に出演者とお客さん、スタッフによる懇親会が行われるのが恒例となっているそうで、今回もかなり多くのお客さんが残ってくれて、ビュッフェパーティー形式の懇親会が催された。色んな場所でライブをやってきたけれど、こういう乗りは初体験。

懇親会に参加したほとんどが女性で、ファンの集いのような雰囲気もあり、最初はちと恥ずかしかった。まあ、スターでもなし、構える程のもんでもないわな。

懇親会の後も店に残って、村上君、ママさんとまったりと飲む。村上君が自分のライブを観るのは10数年振り。「どちらかというと無口で人を笑わせるようなタイプではなかったリクオがこんな芸風になるなんて」と、その変化に驚いていた様子だった。

村上君は昔から華のある男だったけれど、積み重ねてきたキャリアからくるのであろう自身や余裕が感じられて、男前に磨きがかかっていた。中高時代の同級生とこんなふうにつながれたことが嬉しかった。

会場入りする前に南阿佐ヶ谷で途中下車して、阿佐ヶ谷住宅と、その住宅街に隣接する善福寺川沿いを散歩する。

阿佐ヶ谷住宅は50年以上前に作られた公団住宅街で、老朽化により年内に取り壊して建て替えられることが決まっている。知人の誘いで始めて足を運んだのだけれど、緑地が多く実に味わいのある住宅街だった。取り壊しが惜しまれるのも理解できた。

桜並木も実に美しく、レトロな街並と相まって郷愁を誘った。去年まで杉並住民だったのに、同じ区内にこんな場所があることを知らなかった。

東京の桜は既に散り始めていて、善福寺川の川面には無数の桜の花びらが浮いていた。東京に住んでいた去年までは、桜並木の美しい善福寺川と神田川が自分の チャリンコでの散歩コースの一つだった。「はかめき」という自曲の歌詞にある、川面を埋め尽くした桜の花びらの描写は、この善福寺川と神田川で見た情景が 元になっている。

この日のライブの話を持ってきてくれたのは、中学高校生時代の同級生である村上晃一君である。彼とは中学生の頃に一緒 にバンドの真似事をした仲だった(村上君はベース担当)。その後村上君は高校大学を通じてラガーマンとして活躍、卒業後はベースボールマガジンに入社、ラ グビーマガシンの編集長を経て現在はラグビージャーナリストとして活躍している。

ライブ会場の文鳥舎は、彼が定期的にトークライブを行っているお店だった(そのトークの内容は2冊の本になって出版されている)。

村上君やお店のママさんが積極的に告知してくれたお陰もあって、チケットは前売りの段階でソールドアウト。とてもいい雰囲気の中で演奏させてもらった。文鳥舎は、始めて来たにも関わらず、ほっこりと落ち着ける居心地の良い空間だった。

自分のライブに来てくれるお客さんの割合は女性の方が多いのだけれど、この日は男性客が数人程という極端な割合だった。

文鳥舎ではライブの後に出演者とお客さん、スタッフによる懇親会が行われるのが恒例となっているそうで、今回もかなり多くのお客さんが残ってくれて、ビュッフェパーティー形式の懇親会が催された。色んな場所でライブをやってきたけれど、こういう乗りは初体験。

懇親会に参加したほとんどが女性で、ファンの集いのような雰囲気もあり、最初はちと恥ずかしかった。まあ、スターでもなし、構える程のもんでもないわな。

懇親会の後も店に残って、村上君、ママさんとまったりと飲む。村上君が自分のライブを観るのは10数年振り。「どちらかというと無口で人を笑わせるようなタイプではなかったリクオがこんな芸風になるなんて」と、その変化に驚いていた様子だった。

村上君は昔から華のある男だったけれど、積み重ねてきたキャリアからくるのであろう自身や余裕が感じられて、男前に磨きがかかっていた。中高時代の同級生とこんなふうにつながれたことが嬉しかった。

2009年4月2日木曜日

桜と木蓮

桜が開花し始めた。

この季節は、忘れていたはずの「感情の記憶」を呼び覚まされるような感覚があって、心が不安定になりがちである。

始まりが痛みであるのは、過ぎ去って還らないものを後ろに残して始まる、そのことが痛いのだ。

一回的な人生と、永遠に巡る季節が交差するそこに、桜が満開の花を咲かせる。人が桜の花を見たいのは、そこに魂の永続性、永遠の循環性をみるからだ。それは魂が故郷へ変えることを希うような、たぶんそういう憧れに近いのだ。 ー池田晶子「暮らしの哲学」より

職業軍人だった父方の祖父が自分の幼い頃に、「同期の桜」という軍歌を風呂場で何度も歌って聴かせてくれたことを、この季節になると思い出す。死を覚悟し た航空隊の兵士と桜の美しい散り際を重ね合わせた歌詞のせつなさや恍惚感は、幼な心にも伝わった。自分は、この歌以外に祖父が歌っているところを一度も見 たことがなかった。

満開の桜がもたらす恍惚感のなかには、狂気や死のニオイが含まれている。桜の花はあまりにも美しすぎるのだ。

「この恍惚感とどう向き合ってゆくか」

それは大げさに言えば、自分が生きてゆく上でのテーマの一つのように思える。

この時期には木蓮の花にも目を奪われる。桜よりも花びらの幅が広く、厚みがあって、強靭な生命力を感じさせる花だ。地球上で最古の花木と言われているそう。

木蓮の花の散り際は、桜の美しく潔い散り際とは対照的である。往生際が悪く、茶色に変色して朽ちてゆく姿をしばらくさらし続けるのだ。しかし自分はそんな惨めな姿にシンパシーを覚える。

もしかしたら同じ季節に桜と木蓮の2つの花を眺めることによって自分は心のバランスを保とうとしているのかもしれない。

昼間は新林公園で花見をして、夕方は海沿いのカフェで過ごし、夕暮れの美しい富士山のシルエットをながめ、夜は片瀬江ノ島で打ち合わせをすました後、藤沢駅近くへ流れて飲み屋を2軒ハシゴ。

日中の自然と夜の酒場、どちらも味わえるのがこの街の良さだ。

この季節は、忘れていたはずの「感情の記憶」を呼び覚まされるような感覚があって、心が不安定になりがちである。

始まりが痛みであるのは、過ぎ去って還らないものを後ろに残して始まる、そのことが痛いのだ。

一回的な人生と、永遠に巡る季節が交差するそこに、桜が満開の花を咲かせる。人が桜の花を見たいのは、そこに魂の永続性、永遠の循環性をみるからだ。それは魂が故郷へ変えることを希うような、たぶんそういう憧れに近いのだ。 ー池田晶子「暮らしの哲学」より

職業軍人だった父方の祖父が自分の幼い頃に、「同期の桜」という軍歌を風呂場で何度も歌って聴かせてくれたことを、この季節になると思い出す。死を覚悟し た航空隊の兵士と桜の美しい散り際を重ね合わせた歌詞のせつなさや恍惚感は、幼な心にも伝わった。自分は、この歌以外に祖父が歌っているところを一度も見 たことがなかった。

満開の桜がもたらす恍惚感のなかには、狂気や死のニオイが含まれている。桜の花はあまりにも美しすぎるのだ。

「この恍惚感とどう向き合ってゆくか」

それは大げさに言えば、自分が生きてゆく上でのテーマの一つのように思える。

この時期には木蓮の花にも目を奪われる。桜よりも花びらの幅が広く、厚みがあって、強靭な生命力を感じさせる花だ。地球上で最古の花木と言われているそう。

木蓮の花の散り際は、桜の美しく潔い散り際とは対照的である。往生際が悪く、茶色に変色して朽ちてゆく姿をしばらくさらし続けるのだ。しかし自分はそんな惨めな姿にシンパシーを覚える。

もしかしたら同じ季節に桜と木蓮の2つの花を眺めることによって自分は心のバランスを保とうとしているのかもしれない。

昼間は新林公園で花見をして、夕方は海沿いのカフェで過ごし、夕暮れの美しい富士山のシルエットをながめ、夜は片瀬江ノ島で打ち合わせをすました後、藤沢駅近くへ流れて飲み屋を2軒ハシゴ。

日中の自然と夜の酒場、どちらも味わえるのがこの街の良さだ。