北海道ツアー中です。9日間で、6ヶ所を回る旅です。オホーツク海沿いの街、常呂町で、このブログを書いてます。

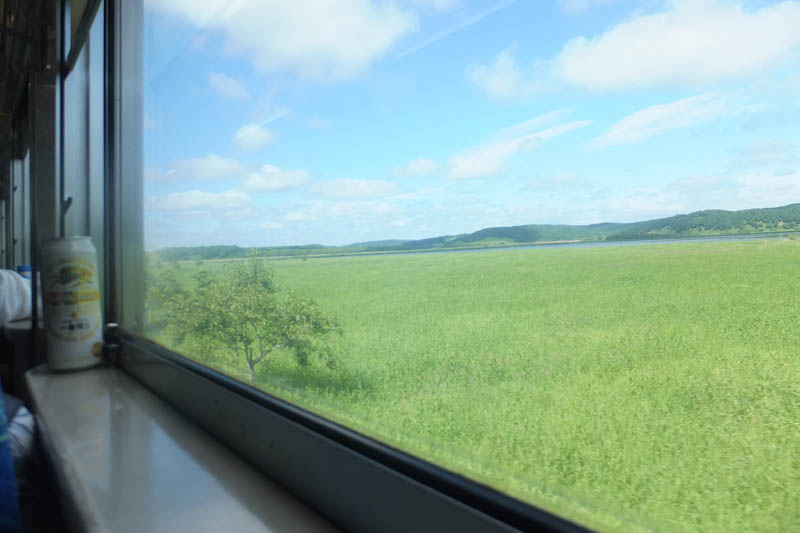

21日は釧路から網走行きの釧路本線に乗りました。湿地帯を走る車窓の景色が素晴らしかったです。摩周駅で下車して、そこから車で迎えにきてもらって、中

虹別へ。この日のライブ会場「月の森」は、廃校(旧中虹別小学校)を使ったスペース。ライブ主催者の永井さんが9年前に町から借り受け、イベントスペース

に改装しました。

このあたりは酪農家の集落地で、回りは森と牧草地と農地ばかり。校舎前のグランドだった場所には蕎麦畑がひろがっていました。ライブをやらせてもらうのは

4回目になるのですが、この場所に人が集まってくるのが、毎回不思議に思います。なんだか宮沢賢治の童話や、宮崎駿のアニメの世界にいるような感じ。集

まってくれたお客さんは、もしかしたら森の動物達が化けてるんじゃないか、なんて妄想がひろがります。

ライブを行ったスペースは、元々職員室だったそうです。打ち上げも地元の皆さんと一緒にその場所で行われました。

打ち上げに参加した地元の人達の中に、京都から酪農家に嫁入りしてきたNさんという同郷の女性がいました。OLの仕事を辞めて、結婚して、越してきてから

まだ1年も経っていないそうですが、こちらの暮らしが肌に合っていて、毎日が充実しているそう。毎回ライブに来てくれる酪農家のYさんは東京から越してき

て、入植されて10数年。京都から嫁入りしてきたNさんが山本さんに興味津々で、さまざまな質問を投げかけている姿が、印象に残りました。東大を卒業後、

国家公務員としてこの町の近くにやってきたHくんは、今回、同僚の後輩の女性Oさんを連れてきてくれました。こういうイベントが、地元の人達同士の出会い

と交流の場になることも多いんです。初対面の人も馴染みの人同士も、楽しくお酒を飲み交わし、宴は多いに盛り上がりました。

打ち上げでは、地元の酪農家の方々とTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)についての話もさせてもらいました。近年、跡継ぎ不足や生乳価格の低迷、飼料価

格高騰や猛暑による搾乳量減少などで、酪農をやめる農家が後を絶たないそうです。全道でこの1年間で約200戸が酪農を離れ、この集落でも、この10年で

3割程の酪農家が離農したそうです。

日本がTPPに参加した場合、日本の酪農は多大な影響を受けると言われています。TPPの影響を最も受ける都道府県は北海道ではないかという話を聞くこと

もあります。100%を超える北海道の食料自給率(日本の平均は40%を切ってます)が、急激に低下し、地域社会、産業、地域経済の崩壊が懸念されていま

す。

Yさんは、自分自身は乳牛のブランド化を成功させたことで、TPPからの悪影響をまぬがれることが可能だと考えているようでした。ただし、地域で生産され

た生産物や資源(主に農産物や水産物)をその地域で消費する「地産地消」のあり方は難しくなるだろうとの予測で、やはり、そこにTPPが抱えるさまざまな

問題の内の1つがあると思います。

実は翌日に、次のツアー先であるオホーツク海沿いの町、常呂町の知人から、北見で行われるTPP反対のデモに参加しないかと誘われていました。移動の都合

も考えて、デモには参加しませんでしたが、昨夜、常呂町入りしての地元の皆さんとの飲み会では、TPPと今回の参議院選挙の結果が大きな話題になりまし

た。この話は多分次回のブログで。

ー2013年7月23日(火)

2013年7月23日火曜日

2013年7月19日金曜日

期日前投票を終えた後も、まだもやもやしてます

YouTubeで、ある候補者の演説をみて、ぐっときた。新しい選挙スタイル。違いを解して尊重し合い、和をとるテク

ニックを磨く、

「戦う」「倒す」ではなく「語り合う」「分かり合う」、そういう姿勢に共感できた。時々恥ずかしくなることも言う。その「青さ」が魅力にも思えた。

また別の彼の演説をYouTube見たら、「あれ?」と思うことも言ってた。これは、足をすくわれそう。それでも、やっぱり惹きつけられた。勇気がある。 共鳴力がある。言葉が音楽になってる。キング牧師の演説を聞いたときもそんな風に思った。ヒトラーもそうだけど。

その候補者のことを調べてゆくうちに、同調できない言説もいくつか。ちょっと危うい。でも、この人、体験して変わってゆける柔らかさがあるんじゃないか。これから経験値を深めてゆける人ではないかと。そこに可能性を感じた。

「オレ1人に頼るな、人まかせにするな」と彼は訴えていた。カリスマが求められる世の中は不幸だ。3.11以降、よりそう感じるようになった。多分同じよ うに考えている彼自身もカリスマ性が高い。ルックスもよくって、意味を超えて共感させる力を持ってる。だから、危険性も孕んでる。その力をこれからどう 使ってくれるか。

彼が当選する可能性は低いみたい。死に票になってしまうのもなあ。でも、国会に行く姿を見てみたいなあ。

やっぱり、政治は政治のプロにまかせるべきなのか?現実的なスキルのある人に一票をたくすべきなのか?政治は残酷は現実の世界。甘っちょろい理想なんて通じないのか?

いや、今迄、プロにばかりまかせ過ぎた結果が、この状況ではないか?現実に流され過ぎた結果が、54基の原発を許し、あの事故を招いたんじゃないか?状況 を変えてゆくには、プロにまかせるだけでなく、アマチュアの視点や態度も必要なのでは?理想に走り過ぎるのは危険だけれど、3.11以降、理想の欠如に よってもたらされた社会のあり方に、違和感を強くしていたのも事実。

「理想」と言えば、時の首相も「理想主義者」の側面があるんじゃないか?こちらが描く「理想」とは大分離れているけれど、私利私欲の人ではないのかも。あ る意味、自分の「聖域」を大切にしている人、ピュアネスを維持してきた人なんじゃないか?もしかしたら、ピュア過ぎて、理念が強過ぎて、理念のために暴走 する危険があるんじゃないか?

今の世の中、酸いも甘いも知った叩き上げの人材って、なかなかいない気がする。多分、現代人は、総合力が落ちてる。情報量は爆発的に増えたけれど、体験値が少ない。だから、謙虚にフォローしあわわないと。

3.11以降、世の中には、理想が足りなかったんだと感じてきたけれど、もしかしたら今は、理想が暴走する危険性を孕んだ社会になるつつあるのかもしれな い。自分がみている現実がすべてだと思ったら間違い。見えてない現実がたくさんある。「理想主義者」はそのことを忘れがちなんじゃないか?どの方向に行こ うとも、極端に一方向に走ると「不寛容」がひろまり、対立がより深まる気がする。

いらついた誰かが、共通する考えが多いはずの候補者をツイッターで批判し始めた。その指摘が必ずしも間違いだとは思わない。でも、伝え方がよくない。話し合いの余地なしって感じ。遺恨が残りそう。

余裕がなくなるにつれて、寛容さが欠けてくる。それって、今の世の中そのものじゃない?「正しさ」をぶつけあうと、どんどん互いを許せなくなる。近いはずの人間同士が「許せない相手」になってしまう。繋げる役割が必要。

もう余裕がない、時間がない。これが最後のチャンス。方々からそんな声が聞こえてくる。焦らされるなあ。冷静な思考を奪われそう。強迫的なのはよくない。

自分の票が死に票にならないように、現実的に考えて、確実にクサビを打ち込むことを考えるべき。それも確か。政策面での違いが少ない政党や候補者が多いのだから、もう少し選挙協力して一本化の方向にいってくれたら、ここまで悩まなかったのに。

政治は好きじゃない。でも、無視できない。やはり、新しい動きには期待したい。

考える程、心が重くなるなあ。ここまで悩んで投票したのははじめて。期日前投票を終えた後も、まだ気持ちがもやもや。当事者意識が高まったってことかなあ。

ー2013年7月19日

また別の彼の演説をYouTube見たら、「あれ?」と思うことも言ってた。これは、足をすくわれそう。それでも、やっぱり惹きつけられた。勇気がある。 共鳴力がある。言葉が音楽になってる。キング牧師の演説を聞いたときもそんな風に思った。ヒトラーもそうだけど。

その候補者のことを調べてゆくうちに、同調できない言説もいくつか。ちょっと危うい。でも、この人、体験して変わってゆける柔らかさがあるんじゃないか。これから経験値を深めてゆける人ではないかと。そこに可能性を感じた。

「オレ1人に頼るな、人まかせにするな」と彼は訴えていた。カリスマが求められる世の中は不幸だ。3.11以降、よりそう感じるようになった。多分同じよ うに考えている彼自身もカリスマ性が高い。ルックスもよくって、意味を超えて共感させる力を持ってる。だから、危険性も孕んでる。その力をこれからどう 使ってくれるか。

彼が当選する可能性は低いみたい。死に票になってしまうのもなあ。でも、国会に行く姿を見てみたいなあ。

やっぱり、政治は政治のプロにまかせるべきなのか?現実的なスキルのある人に一票をたくすべきなのか?政治は残酷は現実の世界。甘っちょろい理想なんて通じないのか?

いや、今迄、プロにばかりまかせ過ぎた結果が、この状況ではないか?現実に流され過ぎた結果が、54基の原発を許し、あの事故を招いたんじゃないか?状況 を変えてゆくには、プロにまかせるだけでなく、アマチュアの視点や態度も必要なのでは?理想に走り過ぎるのは危険だけれど、3.11以降、理想の欠如に よってもたらされた社会のあり方に、違和感を強くしていたのも事実。

「理想」と言えば、時の首相も「理想主義者」の側面があるんじゃないか?こちらが描く「理想」とは大分離れているけれど、私利私欲の人ではないのかも。あ る意味、自分の「聖域」を大切にしている人、ピュアネスを維持してきた人なんじゃないか?もしかしたら、ピュア過ぎて、理念が強過ぎて、理念のために暴走 する危険があるんじゃないか?

今の世の中、酸いも甘いも知った叩き上げの人材って、なかなかいない気がする。多分、現代人は、総合力が落ちてる。情報量は爆発的に増えたけれど、体験値が少ない。だから、謙虚にフォローしあわわないと。

3.11以降、世の中には、理想が足りなかったんだと感じてきたけれど、もしかしたら今は、理想が暴走する危険性を孕んだ社会になるつつあるのかもしれな い。自分がみている現実がすべてだと思ったら間違い。見えてない現実がたくさんある。「理想主義者」はそのことを忘れがちなんじゃないか?どの方向に行こ うとも、極端に一方向に走ると「不寛容」がひろまり、対立がより深まる気がする。

いらついた誰かが、共通する考えが多いはずの候補者をツイッターで批判し始めた。その指摘が必ずしも間違いだとは思わない。でも、伝え方がよくない。話し合いの余地なしって感じ。遺恨が残りそう。

余裕がなくなるにつれて、寛容さが欠けてくる。それって、今の世の中そのものじゃない?「正しさ」をぶつけあうと、どんどん互いを許せなくなる。近いはずの人間同士が「許せない相手」になってしまう。繋げる役割が必要。

もう余裕がない、時間がない。これが最後のチャンス。方々からそんな声が聞こえてくる。焦らされるなあ。冷静な思考を奪われそう。強迫的なのはよくない。

自分の票が死に票にならないように、現実的に考えて、確実にクサビを打ち込むことを考えるべき。それも確か。政策面での違いが少ない政党や候補者が多いのだから、もう少し選挙協力して一本化の方向にいってくれたら、ここまで悩まなかったのに。

政治は好きじゃない。でも、無視できない。やはり、新しい動きには期待したい。

考える程、心が重くなるなあ。ここまで悩んで投票したのははじめて。期日前投票を終えた後も、まだ気持ちがもやもや。当事者意識が高まったってことかなあ。

ー2013年7月19日

2013年6月30日日曜日

2013年6月被災地からーその3

20キロ圏内、福島県南相馬市小高区へ入る

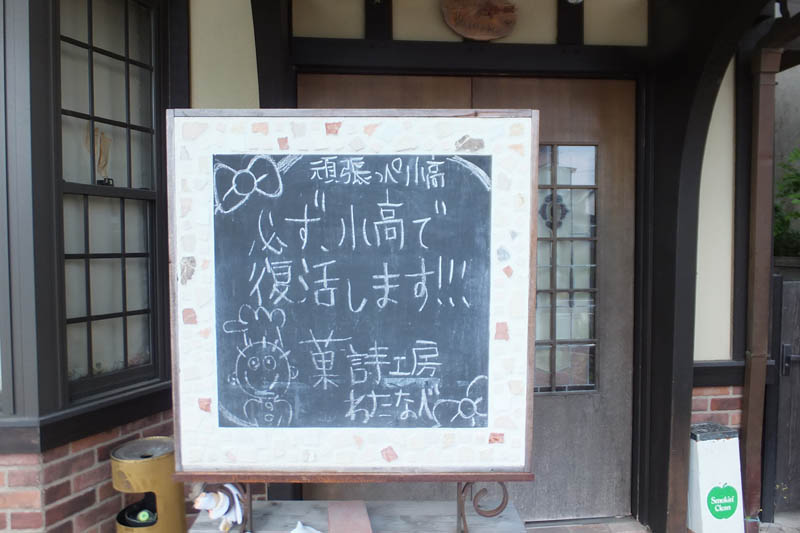

24日、相馬市でのライブ当日、会場入りする前に、南相馬で暮らす知人が、福島第1原発から20キロ圏内の小高区を車で案内してくれました。一昨年の10

月に南相馬を訪れたときは、20キロ圏内はまだ立ち入り禁止でしたが、現在は、日中に限っての出入りが認められています。

小高駅近くの商店街は全く人通りがなく、2年前から時間が止まっているようでした。元々田畑だった土地は雑草が生い茂り、海沿いの住宅地だった場所も、更 地ばかりが広がり、遠くまでを見渡すことができました。現地に足を運んでみて、途方もない津波の被害の大きさを、あらためて思い知らされました。この地区 は、放射性物質の除染作業もまだ行われていません。

自分が見て回った限りでは、小高区で復興が進んでいる気配は感じられませんでした。正直、街が再生する可能性があるのだろうかと思ってしまいました。道中、ためらいを感じながら、カメラのシャッターを押し続けました。

東洋経済 南相馬市小高区に見る、原発被災者の窮状

http://toyokeizai.net/articles/-/13610?page=3

相馬市と南相馬市は、地震、津波、原発事故の被害を一度に被りました。どの被害も甚大ですが、地元の人達の話を聞いていて、街の未来を描いてゆく上では、放射能物質拡散の問題が特に重くのしかかっていることを感じました。

これも今回のツアー中に、ある知人女性から聞いた話ですが、彼女は最近、2年数ヶ月振りに洗濯物をベランダに干したそうです。それは、線量が下がったから ではなく、「あきらめたから」だそうです。放射能がその量によって人体にどれ程の影響を及ぼすのかは、はっきりした答が出ていないと思いますが、原発事故 による放射能物質の拡散が、今も多くの人達に、多大な不安とストレスを与え続けていることは事実です。

原発事故の保障に関する非常にナイーブな問題も耳にしました。原発のあり方、構造が、事故前も事故後も、地域を分断し続けているのです。経済ばかりを重視し、お金ばかりで解決しようとすることで生じた歪みは、今も深刻です。

今回のツアーで被災地を回り、地元の人達と交流することで、「“復興”とは、何なのか」ということを、あらためて考えさせられました。経済復興だけでは解 決できない問題が数多く存在します。被災地の“再生”のためには、被災地以外で暮らす自分達も、生き方の根本を問い続ける必要があるのだと思います。これ は、オレ自身、あなた達自身の問題でもあるのです。

小高駅近くの商店街は全く人通りがなく、2年前から時間が止まっているようでした。元々田畑だった土地は雑草が生い茂り、海沿いの住宅地だった場所も、更 地ばかりが広がり、遠くまでを見渡すことができました。現地に足を運んでみて、途方もない津波の被害の大きさを、あらためて思い知らされました。この地区 は、放射性物質の除染作業もまだ行われていません。

自分が見て回った限りでは、小高区で復興が進んでいる気配は感じられませんでした。正直、街が再生する可能性があるのだろうかと思ってしまいました。道中、ためらいを感じながら、カメラのシャッターを押し続けました。

東洋経済 南相馬市小高区に見る、原発被災者の窮状

http://toyokeizai.net/articles/-/13610?page=3

相馬市と南相馬市は、地震、津波、原発事故の被害を一度に被りました。どの被害も甚大ですが、地元の人達の話を聞いていて、街の未来を描いてゆく上では、放射能物質拡散の問題が特に重くのしかかっていることを感じました。

これも今回のツアー中に、ある知人女性から聞いた話ですが、彼女は最近、2年数ヶ月振りに洗濯物をベランダに干したそうです。それは、線量が下がったから ではなく、「あきらめたから」だそうです。放射能がその量によって人体にどれ程の影響を及ぼすのかは、はっきりした答が出ていないと思いますが、原発事故 による放射能物質の拡散が、今も多くの人達に、多大な不安とストレスを与え続けていることは事実です。

原発事故の保障に関する非常にナイーブな問題も耳にしました。原発のあり方、構造が、事故前も事故後も、地域を分断し続けているのです。経済ばかりを重視し、お金ばかりで解決しようとすることで生じた歪みは、今も深刻です。

今回のツアーで被災地を回り、地元の人達と交流することで、「“復興”とは、何なのか」ということを、あらためて考えさせられました。経済復興だけでは解 決できない問題が数多く存在します。被災地の“再生”のためには、被災地以外で暮らす自分達も、生き方の根本を問い続ける必要があるのだと思います。これ は、オレ自身、あなた達自身の問題でもあるのです。

2013年6月25日火曜日

被災地からーその2

石巻にて ★5/22(水)石巻商店街カフェのママさんの話

ライブの会場入りする前、石巻市街をぶらついていた時に、ふらりと入った喫茶店で、そのお店の気さくなママさんと長話をさせてもらい、印象的な話をいくつか聞かせてもらいました。

ママさんは、3.11から2年以上が経過して、被災した自分自身の中でも、震災の記憶が薄れかけてきているので、記憶にとどめておくために、津波で壊滅的な打撃を受けた沿岸部を、時々車で走ることにしているそうです。

石巻市街は、郊外に大型店、ショッピングモールができたことによって、ドーナツ化現象が進み、商店街は3.11以前から既に寂れた状態にあった。だから、 復興といっても元に戻すだけではだめで、これを機会に、人が集い、繋がる、新しい街づくりを進めていかないと意味がない。

このママさんの話を聞いて、経済成長中心の社会あり方、分断されたコミュニティーの問題、車中心の街づくり、生活のあり方、そういった根本的な問題が、3.11を契機にして、問い直されるべきだということを、あらためて感じました。

★5/23(木)石巻・日和山公園から街を見下ろす

前日に石巻でのライブを終え、この日は午前中、被災地の支援活動を続けるNPO法人オンザロードで活動する上野祥法君の運転する車で、日和山公園まで連れて行ってもらい、海沿いの街を一望しました。

2年前に石巻入りして、最初に訪れた場所が日和山公園でした。公園に到着すると、眼前に、津波に飲まれ廃墟となった街の姿が、一気にひろがりました。言葉 もなく呆然と立ち尽くす中、瓦礫を撤去する重機の音ばかりが虚しく響いていたのを覚えています。

そして、あれから2年を経て目の前にひろがっていたのは、一面更地ばかりの景色でした。その光景に、”人の営み”を感じとることはできませんでした。

その後、車で山を降り、公園から一望していた門脇町あたりまで連れて行ってもらいました。かって住宅街だったこのあたりは、大きな公園になる計画が進んでいるそうです。街の姿が元に戻ることは、もうないのだと実感しました。

2日間の石巻滞在中に、“再生”に向かってゆく地元の人達のエネルギーを感じとれたことは、1つの収穫でした。

午後には石巻を後にして、仙台を経由してバスを乗り継いで相馬に向かいました。JRがつながっていないと相馬までは遠いなあと実感しました。

相馬入りした夜は、相馬市、南相馬市の知人3人と再会し、飲み会を行いました。原発の話はやはり重たくなりましたが、バカな話もたくさんしました。

ライブの会場入りする前、石巻市街をぶらついていた時に、ふらりと入った喫茶店で、そのお店の気さくなママさんと長話をさせてもらい、印象的な話をいくつか聞かせてもらいました。

ママさんは、3.11から2年以上が経過して、被災した自分自身の中でも、震災の記憶が薄れかけてきているので、記憶にとどめておくために、津波で壊滅的な打撃を受けた沿岸部を、時々車で走ることにしているそうです。

石巻市街は、郊外に大型店、ショッピングモールができたことによって、ドーナツ化現象が進み、商店街は3.11以前から既に寂れた状態にあった。だから、 復興といっても元に戻すだけではだめで、これを機会に、人が集い、繋がる、新しい街づくりを進めていかないと意味がない。

このママさんの話を聞いて、経済成長中心の社会あり方、分断されたコミュニティーの問題、車中心の街づくり、生活のあり方、そういった根本的な問題が、3.11を契機にして、問い直されるべきだということを、あらためて感じました。

★5/23(木)石巻・日和山公園から街を見下ろす

前日に石巻でのライブを終え、この日は午前中、被災地の支援活動を続けるNPO法人オンザロードで活動する上野祥法君の運転する車で、日和山公園まで連れて行ってもらい、海沿いの街を一望しました。

2年前に石巻入りして、最初に訪れた場所が日和山公園でした。公園に到着すると、眼前に、津波に飲まれ廃墟となった街の姿が、一気にひろがりました。言葉 もなく呆然と立ち尽くす中、瓦礫を撤去する重機の音ばかりが虚しく響いていたのを覚えています。

そして、あれから2年を経て目の前にひろがっていたのは、一面更地ばかりの景色でした。その光景に、”人の営み”を感じとることはできませんでした。

その後、車で山を降り、公園から一望していた門脇町あたりまで連れて行ってもらいました。かって住宅街だったこのあたりは、大きな公園になる計画が進んでいるそうです。街の姿が元に戻ることは、もうないのだと実感しました。

2日間の石巻滞在中に、“再生”に向かってゆく地元の人達のエネルギーを感じとれたことは、1つの収穫でした。

午後には石巻を後にして、仙台を経由してバスを乗り継いで相馬に向かいました。JRがつながっていないと相馬までは遠いなあと実感しました。

相馬入りした夜は、相馬市、南相馬市の知人3人と再会し、飲み会を行いました。原発の話はやはり重たくなりましたが、バカな話もたくさんしました。

2013年6月22日土曜日

被災地からーその1

志津川から石巻へ 5月後半に行った東北ツアーは、ライブ以外に、なるべく多くの被災地を見て回り、地元の人達と交流し、現地の生の声を聞かせてもらうことを目的の1つにしました。ブログで3回に分けて、その報告をさせてもらいます。

★5月21日(火)ー被災地、志津川、石巻へ

ツアー初日の前日に当たる21日、被災地である石巻、女川の支援活動を続けるNPO法人オンザロードで活動する上野祥法君と、早朝に下北沢で待ち合わせ て、彼の運転する車で東北に向かいました。お昼過ぎには、南三陸志津川に入り、まずは、現地の知人である内田智貴君と彼のご両親らが昨年にオープンさせた 「さんさカフェ」におじゃましてランチをいただきました。

内田君とは、2年前にソウルフラワーユニオンの中川敬君、高木克ちゃんらと訪れた志津川高校の避難所で、出会いました。彼は、3.11以前は、志津川で、 兄の卓麿君と2人でバーを営んでいたのですが、3.11の震災で、お店は4千枚のCDと共に津波に飲まれてしまいました。3・11以降しばらくは、町中 で、遺体を見つけては、2人で避難場所まで運ぶ毎日だったそうです。

お店のほとんどすべてが流されてしまった中で、奇跡的に調理師免許だけが見つかったことをきっかけに、2人はボランティアで避難所の調理担当を受け持つ ことになります。そのとき、自分達がいくつもの避難所を回った中で、志津川高校避難所は最も厳しい環境下にあるように見えました。そんな厳しい状況の中 で、とにかく明るく、バイタリティーにあふれ、キャラ立ちがよい内田兄弟の姿は、津波によるあまりにも甚大な被害を目の当たりにして、ショック状態だった 自分にとって、1つの救いになりました。

兄の卓麿君は今年に入って上京し、中目黒にglowというバーをオープンさせました。

http://ameblo.jp/glow23/entry-11496130164.html

料理も美味しくてほんといいお店です。

弟の智貴君は、両親とともに今も仮設住宅住まいです。

内田兄弟とはその後、何度かの再会を果たしましたが、自分が志津川を訪れるのは、その時以来2年振りでした。さんさカフェでしばらく、ゆっくりさせても らった後は、カフェのスタッフのじゅんさんに街を案内してもらいながら、震災当時、震災後の状況を色々と聞かせてもらいました。

高台から志津川の街を見下ろすと、更地ばかりが目立ち、3.11以前の街の姿を想像することは困難でした。久し振りに訪れた防災対策庁舎では、自分達以外にも、鉄筋だけを残した庁舎の前で、静かに手を合わせる人を何人も見かけました。

この場所で、たくさんの人達の命が奪われ、生き残った人達の人生も一変してしまったのだということを、あらためて感じさせされました。それでも、今もここ に人の営みが確かにあるということも感じることができました。2年振りに志津川を訪れて、この街がどのように”再生”してゆくのかを、確認したいと思いま した。

陽が沈む頃には石巻に入り、夜は、市街の居酒屋にて、同じく石巻入りしていた海さくら(江ノ島の海をきれいにして次世代に残すための活動をしている団体) 代表の古澤君の音頭によって、東京海さくらチーム有志と、昨年から活動を始めた石巻海さくらチーム、そして地元の人達合わせて20人近くが集まる飲み会が 催され、そこに自分も参加させてもらいました。

初対面同士が多いにも関わらず、宴は多いに盛り上がりました。震災にまつまわる貴重な話も多く聞かせてもらい、楽しくも意義深い夜になりました。その場に 集まった中には、震災のボランティアで石巻に入ったことがきっかけで、石巻に引っ越したという若者が数人いました。これは、震災後の石巻では珍しい例では ないそうです。

宴席で印象に残る話を色々と聞かせてもらいました。

「震災後のあんな苦労はもう2度とできない。もう一度震災に遭遇したら、自分はもうあきらめてしまうかもしれない」門脇町の自宅を、津波で流されたHさんのこの言葉は胸に刺さりました。

最近子供が生まれたばかりで女川暮らす知人の思い「女川の街は津波で流されてしまって何も残っていないけれど、この子の成長と一緒にもう一度新しい街づくりをしていくのだ」という話にもぐっときました。

実に濃密な1日でした。

★5月21日(火)ー被災地、志津川、石巻へ

ツアー初日の前日に当たる21日、被災地である石巻、女川の支援活動を続けるNPO法人オンザロードで活動する上野祥法君と、早朝に下北沢で待ち合わせ て、彼の運転する車で東北に向かいました。お昼過ぎには、南三陸志津川に入り、まずは、現地の知人である内田智貴君と彼のご両親らが昨年にオープンさせた 「さんさカフェ」におじゃましてランチをいただきました。

内田君とは、2年前にソウルフラワーユニオンの中川敬君、高木克ちゃんらと訪れた志津川高校の避難所で、出会いました。彼は、3.11以前は、志津川で、 兄の卓麿君と2人でバーを営んでいたのですが、3.11の震災で、お店は4千枚のCDと共に津波に飲まれてしまいました。3・11以降しばらくは、町中 で、遺体を見つけては、2人で避難場所まで運ぶ毎日だったそうです。

お店のほとんどすべてが流されてしまった中で、奇跡的に調理師免許だけが見つかったことをきっかけに、2人はボランティアで避難所の調理担当を受け持つ ことになります。そのとき、自分達がいくつもの避難所を回った中で、志津川高校避難所は最も厳しい環境下にあるように見えました。そんな厳しい状況の中 で、とにかく明るく、バイタリティーにあふれ、キャラ立ちがよい内田兄弟の姿は、津波によるあまりにも甚大な被害を目の当たりにして、ショック状態だった 自分にとって、1つの救いになりました。

兄の卓麿君は今年に入って上京し、中目黒にglowというバーをオープンさせました。

http://ameblo.jp/glow23/entry-11496130164.html

料理も美味しくてほんといいお店です。

弟の智貴君は、両親とともに今も仮設住宅住まいです。

内田兄弟とはその後、何度かの再会を果たしましたが、自分が志津川を訪れるのは、その時以来2年振りでした。さんさカフェでしばらく、ゆっくりさせても らった後は、カフェのスタッフのじゅんさんに街を案内してもらいながら、震災当時、震災後の状況を色々と聞かせてもらいました。

高台から志津川の街を見下ろすと、更地ばかりが目立ち、3.11以前の街の姿を想像することは困難でした。久し振りに訪れた防災対策庁舎では、自分達以外にも、鉄筋だけを残した庁舎の前で、静かに手を合わせる人を何人も見かけました。

この場所で、たくさんの人達の命が奪われ、生き残った人達の人生も一変してしまったのだということを、あらためて感じさせされました。それでも、今もここ に人の営みが確かにあるということも感じることができました。2年振りに志津川を訪れて、この街がどのように”再生”してゆくのかを、確認したいと思いま した。

陽が沈む頃には石巻に入り、夜は、市街の居酒屋にて、同じく石巻入りしていた海さくら(江ノ島の海をきれいにして次世代に残すための活動をしている団体) 代表の古澤君の音頭によって、東京海さくらチーム有志と、昨年から活動を始めた石巻海さくらチーム、そして地元の人達合わせて20人近くが集まる飲み会が 催され、そこに自分も参加させてもらいました。

初対面同士が多いにも関わらず、宴は多いに盛り上がりました。震災にまつまわる貴重な話も多く聞かせてもらい、楽しくも意義深い夜になりました。その場に 集まった中には、震災のボランティアで石巻に入ったことがきっかけで、石巻に引っ越したという若者が数人いました。これは、震災後の石巻では珍しい例では ないそうです。

宴席で印象に残る話を色々と聞かせてもらいました。

「震災後のあんな苦労はもう2度とできない。もう一度震災に遭遇したら、自分はもうあきらめてしまうかもしれない」門脇町の自宅を、津波で流されたHさんのこの言葉は胸に刺さりました。

最近子供が生まれたばかりで女川暮らす知人の思い「女川の街は津波で流されてしまって何も残っていないけれど、この子の成長と一緒にもう一度新しい街づくりをしていくのだ」という話にもぐっときました。

実に濃密な1日でした。

2013年5月10日金曜日

「暗闇」の消失ーTPP、アベノミクスの時代の中で 暗闇の中で思い馳せる時間が生まれる。

闇の中で文明の灯がもっと奇麗に見える。もしかしたらここに光明がある。逆説的だが、節電の暗闇こそが光明の芽生えではないか。ー荒俣宏

この言葉に出会ったのは、3.11から2ヶ月を経過した頃でした。

自分自身、この時期、「節電の暗闇」の中で、かすかにではあるけれど、確かに「光明の芽生え」を感じていました。

自分が暮らす神奈川県藤沢市は、福島第1原発の事故の影響で、計画停電の区域に入りました。計画停電が実施された夜は、街の灯がすっかり消えてしまいまし たが、自分が通うような個人営業の飲み屋は、ロウソクの灯りなどで営業を続け、そこには多くの人が集いました。

行きつけのバーのマスターが、計画停電実施予定の夜に合わせて、地元のミュージシャンに声をかけて、何組かの「流し隊」を作り、他店と協力して、サーキッ ト形式の完全アンプラグドライブを企画したりして、停電の夜を楽しんでやろうという発想も生まれました。

計画停電実施の正否は別にして、そこには、暗闇の中で人が集い、希望を見出そうとする姿がありました。そういった姿勢は、自分が暮らす街だけでなく、ツ アー先でも、被災地でも、感じることができました。そこには、わずかではあるけれど「光明の芽生え」がありました。

不安、絶望感の中で、自分は次第に、新しい時代が始まる期待感も抱き始めるようになりました。舵を切り直すなら今だ。暗闇の中で立ち止まり、利潤と効率ば かりを追求する姿勢や社会システム、資本主義のあり方、国民国家のあり方、文明のあり方、生きる意味までをも問い直す時期が来たのだと感じました。

自分は性急な変化や革命を求める人間ではありませんが、3.11以降、もうこのままではだめなんだろうと感じて、「本質的な問いかけ」の時代が始まることを期待していました。

けれど、人間は、良い意味でも悪い意味でも、忘れやすい生き物だということを、この2年数ヶ月で、自省も込めて、多いに実感させられることになりました。

すべてのソウルにいつも灯がともるように

どんなやるせない夜でも

さまようソウルがいつか誰かに出会うように

光は闇の中に

これは、10数年前に自分が書いた「ソウル」という曲のサビの歌詞です。

3.11以降、自分の中で、この曲の響きや意味合いが変化しました。「光は闇の中に」という逆説的なフレーズは、それまで以上のアリティーを持って、自分の中に響くようになりました。

特に、3.11直後しばらくは「この絶望の中からでしか、明日は見出せない」という思いを強く持っていました。けれど、その気持ちを維持し続けるのは、正直しんどい作業で、次第に絶望からは目をそらしがちになりました。

自分が絶望から目をそむけたいという気持ちと、今のアベノミクスに乗っかりたいという”気分”には、共通したメンタリティーがある気がします。

アベノミクスと呼ばれる経済政策で景気が上向き、やがて内需が拡大すれば、それは、被災地の“復興”にもつながるでしょう。自分も、今の経済政策に不安を 残しつつ、景気の回復を期待し、被災地の”復興”を願う1人です。ただ、その“復興”は、「以前に戻す」ことではなく、新しい価値観による“創造”を伴っ たものであるべきだと考えます。

3.11から2年数ヶ月の間で、時代の空気はかなり変化しました。今年に入ってからも、随分空気や流れの変化を感じます。3.11をなかったことにしたい という無意識は、よりひろがりつつある気がしています。それは、何かや誰かを見捨ててゆくことにもつながるのだと思います。

今、TPPやアベノミクスの時代の中で、人々は「暗闇」を失いつつあると感じています。それはつまり、「明日のための絶望」や「本質的な問いかけ」が失われつつあるということです。「暗闇」が失われる程に、「光」は遠のいてゆくのだと思います。

ー2013年5月10日(金)

この言葉に出会ったのは、3.11から2ヶ月を経過した頃でした。

自分自身、この時期、「節電の暗闇」の中で、かすかにではあるけれど、確かに「光明の芽生え」を感じていました。

自分が暮らす神奈川県藤沢市は、福島第1原発の事故の影響で、計画停電の区域に入りました。計画停電が実施された夜は、街の灯がすっかり消えてしまいまし たが、自分が通うような個人営業の飲み屋は、ロウソクの灯りなどで営業を続け、そこには多くの人が集いました。

行きつけのバーのマスターが、計画停電実施予定の夜に合わせて、地元のミュージシャンに声をかけて、何組かの「流し隊」を作り、他店と協力して、サーキッ ト形式の完全アンプラグドライブを企画したりして、停電の夜を楽しんでやろうという発想も生まれました。

計画停電実施の正否は別にして、そこには、暗闇の中で人が集い、希望を見出そうとする姿がありました。そういった姿勢は、自分が暮らす街だけでなく、ツ アー先でも、被災地でも、感じることができました。そこには、わずかではあるけれど「光明の芽生え」がありました。

不安、絶望感の中で、自分は次第に、新しい時代が始まる期待感も抱き始めるようになりました。舵を切り直すなら今だ。暗闇の中で立ち止まり、利潤と効率ば かりを追求する姿勢や社会システム、資本主義のあり方、国民国家のあり方、文明のあり方、生きる意味までをも問い直す時期が来たのだと感じました。

自分は性急な変化や革命を求める人間ではありませんが、3.11以降、もうこのままではだめなんだろうと感じて、「本質的な問いかけ」の時代が始まることを期待していました。

けれど、人間は、良い意味でも悪い意味でも、忘れやすい生き物だということを、この2年数ヶ月で、自省も込めて、多いに実感させられることになりました。

すべてのソウルにいつも灯がともるように

どんなやるせない夜でも

さまようソウルがいつか誰かに出会うように

光は闇の中に

これは、10数年前に自分が書いた「ソウル」という曲のサビの歌詞です。

3.11以降、自分の中で、この曲の響きや意味合いが変化しました。「光は闇の中に」という逆説的なフレーズは、それまで以上のアリティーを持って、自分の中に響くようになりました。

特に、3.11直後しばらくは「この絶望の中からでしか、明日は見出せない」という思いを強く持っていました。けれど、その気持ちを維持し続けるのは、正直しんどい作業で、次第に絶望からは目をそらしがちになりました。

自分が絶望から目をそむけたいという気持ちと、今のアベノミクスに乗っかりたいという”気分”には、共通したメンタリティーがある気がします。

アベノミクスと呼ばれる経済政策で景気が上向き、やがて内需が拡大すれば、それは、被災地の“復興”にもつながるでしょう。自分も、今の経済政策に不安を 残しつつ、景気の回復を期待し、被災地の”復興”を願う1人です。ただ、その“復興”は、「以前に戻す」ことではなく、新しい価値観による“創造”を伴っ たものであるべきだと考えます。

3.11から2年数ヶ月の間で、時代の空気はかなり変化しました。今年に入ってからも、随分空気や流れの変化を感じます。3.11をなかったことにしたい という無意識は、よりひろがりつつある気がしています。それは、何かや誰かを見捨ててゆくことにもつながるのだと思います。

今、TPPやアベノミクスの時代の中で、人々は「暗闇」を失いつつあると感じています。それはつまり、「明日のための絶望」や「本質的な問いかけ」が失われつつあるということです。「暗闇」が失われる程に、「光」は遠のいてゆくのだと思います。

ー2013年5月10日(金)

2013年4月7日日曜日

「少年の眼差し」ーチャボさんのこと

先日、4/9(火)渋谷クアトロで開催されるセッションイベント「HOBO CONNECTION 2013 ~HOBO SPECIAL~」のリハーサルで、チャボさん(仲井戸麗市)と久し振りに再会しました。

スタジオ入りしたチャボさんは、オレの顔を見るなり「お~、リクオ!久し振り~!」と言いながら近づいて、やさしく肩をハグしてくれました。この一連の流れがとても自然で、「チャボさん、やっぱりかっこいいし、優しいなあ」って思いました。

チャボさんは、オレにとって清志郎さん以上に身近に感じるアイドルでした。清志郎さんは若い頃から確信に満ちていて、どこか完成されたイメージがあった のですが、チャボさんはさまざまな逡巡を経て次第に確信に近づいてゆくような、少しずつ成長してゆくようなイメージがありました。そのイメージに自身を重 ね合わせていたんだと思います。

チャボさん初のソロアルバム「The 仲井戸麗市ブック」を、学生時代に繰り返し聴いていました。表面的にはカッコつけていても、すごく繊細で正直、ナイーブさが伝わる作品でした。アルバムを 聴く度に、どこか甘酸っぱい、胸を締め付けられるような思いにかられたのは、とっくに過ぎ去ったティーンエージャーの頃のときめきと「少年の眼差し」を、 チャボさんが大切に抱え続けていたからだと思います。

チャボさんは、いろんな音楽や人や場所に憧れ続けながらも、憧れそのものにはなれない、たどりつけないことを自覚して、自分がいる場所からの表現を探ろ うとしているように感じました。チャボさんの音楽と表現に向かう姿勢が、自作曲を歌い始めようとしていた当時の自分の背中を押してくれた気がします。

チャボさんとはじめて共演させてもらったのは、今から23年前、自分がCDデビュー直前の時期でした。今はなき渋谷のジャンジャンでの友部さんのライブ にチャボさんがゲストで呼ばれた時、自分も鍵盤奏者として参加させてもらったんです。この時のライブを清志郎さんが観に来ていたことが、自分が清志郎さん のサポートをしばらくやらせてもらうきっかけになりました。

初対面したチャボさんは想像した通りの人でした。それは、清志郎さんと付き合わせてもらうようになったときにも感じたことでした。2人の音楽を聴き続けることで、自分は既に2人に出会っていたのです。

聞きたいことがたくさんあって、ライブの打ち上げでチャボさんにいろんな質問をしました。打ち上げの席にファンが1人紛れ込んだようなものです。「チャ ボさんのあの歌のあの歌詞のフレーズは、あの曲のあの歌詞のフレーズのオマージュじゃないですか」といった質問に、チャボさんは嫌な顔1つせず、実に丁寧 に答えてくれました。で、その答が、やっぱりこちらの予想通りの答だったりして、2人の会話が弾み、すごく嬉しかったのを覚えてます。今思うと、場をわき まえない自分の態度を恥ずかしくも思いますが、いい想い出です。

それからチャボさんの自宅住所を教えてもらって、すぐに手紙を出したら、すぐに返事が返ってきました。それが嬉しくって、また手紙を書いたら、またすぐ に返事が返ってきました。さすがに、それ以上手紙を出すのはやめておきました。チャボさんって、そういう人なんです。

自分は、CDデビュー前後に、憧れの存在だったチャボさんと清志郎さんに対面することができたのですが、デビューして数年が過ぎ、音楽活動が煮詰まって ゆくにつれ、次第に2人の存在を自分の中から遠ざけるようになりました。その内、2人の音楽をめったに聴かなくなくなりました。このへんの感情を説明する のは、難しいです。「憧れ」や「ナイーブ」や「過去」から距離を置こうとしていた自分がいたことは確かです。大切なものだからこそ、やわらかい場所がしめ つけられて、蓋をしてしまいたくなる時期があるのだと思います。

キャリアを重ねて嬉しく思うことの1つは、さまざまな再会を果たすことができるようになったことです。それは、再会を受け入れる心の準備が、次第に自分 の中で整ったということでもあります。そうなると、かたくなだった頃の自分が不思議に思えてきたりします。人はほんの少しずつ変わってゆくのだと思いま す。

先日のチャボさんらとのリハーサルは、ほんとワクワクしっぱなしでした。リハサールに参加したすべてのミュージシャンが10代に戻ったような笑顔で音を 交わし合いました。皆と一緒に音を奏でているこの瞬間が最高の宝物のように感じられました。本番のステージでなかろうと、どんな時でも、音を交わし合う一 瞬一瞬が一期一会なんだということを実感しました。

ギターを弾き歌うチャボさんの眼差しが、とても印象に残りました。それは、オレがチャボさんと出会った頃から変わらない「少年の眼差し」でした。自分の中の、過去と現在が繋がってゆくようでした。

4/9(火)「HOBO CONNECTION 2013 ~HOBO SPECIAL~」渋谷クアトロ公演はオレにとってだけでなく、多分参加してくれた皆にとって、特別な夜になると思います。ぜひ立ち会って下さい。

ー2013年4月7日(日)

スタジオ入りしたチャボさんは、オレの顔を見るなり「お~、リクオ!久し振り~!」と言いながら近づいて、やさしく肩をハグしてくれました。この一連の流れがとても自然で、「チャボさん、やっぱりかっこいいし、優しいなあ」って思いました。

チャボさんは、オレにとって清志郎さん以上に身近に感じるアイドルでした。清志郎さんは若い頃から確信に満ちていて、どこか完成されたイメージがあった のですが、チャボさんはさまざまな逡巡を経て次第に確信に近づいてゆくような、少しずつ成長してゆくようなイメージがありました。そのイメージに自身を重 ね合わせていたんだと思います。

チャボさん初のソロアルバム「The 仲井戸麗市ブック」を、学生時代に繰り返し聴いていました。表面的にはカッコつけていても、すごく繊細で正直、ナイーブさが伝わる作品でした。アルバムを 聴く度に、どこか甘酸っぱい、胸を締め付けられるような思いにかられたのは、とっくに過ぎ去ったティーンエージャーの頃のときめきと「少年の眼差し」を、 チャボさんが大切に抱え続けていたからだと思います。

チャボさんは、いろんな音楽や人や場所に憧れ続けながらも、憧れそのものにはなれない、たどりつけないことを自覚して、自分がいる場所からの表現を探ろ うとしているように感じました。チャボさんの音楽と表現に向かう姿勢が、自作曲を歌い始めようとしていた当時の自分の背中を押してくれた気がします。

チャボさんとはじめて共演させてもらったのは、今から23年前、自分がCDデビュー直前の時期でした。今はなき渋谷のジャンジャンでの友部さんのライブ にチャボさんがゲストで呼ばれた時、自分も鍵盤奏者として参加させてもらったんです。この時のライブを清志郎さんが観に来ていたことが、自分が清志郎さん のサポートをしばらくやらせてもらうきっかけになりました。

初対面したチャボさんは想像した通りの人でした。それは、清志郎さんと付き合わせてもらうようになったときにも感じたことでした。2人の音楽を聴き続けることで、自分は既に2人に出会っていたのです。

聞きたいことがたくさんあって、ライブの打ち上げでチャボさんにいろんな質問をしました。打ち上げの席にファンが1人紛れ込んだようなものです。「チャ ボさんのあの歌のあの歌詞のフレーズは、あの曲のあの歌詞のフレーズのオマージュじゃないですか」といった質問に、チャボさんは嫌な顔1つせず、実に丁寧 に答えてくれました。で、その答が、やっぱりこちらの予想通りの答だったりして、2人の会話が弾み、すごく嬉しかったのを覚えてます。今思うと、場をわき まえない自分の態度を恥ずかしくも思いますが、いい想い出です。

それからチャボさんの自宅住所を教えてもらって、すぐに手紙を出したら、すぐに返事が返ってきました。それが嬉しくって、また手紙を書いたら、またすぐ に返事が返ってきました。さすがに、それ以上手紙を出すのはやめておきました。チャボさんって、そういう人なんです。

自分は、CDデビュー前後に、憧れの存在だったチャボさんと清志郎さんに対面することができたのですが、デビューして数年が過ぎ、音楽活動が煮詰まって ゆくにつれ、次第に2人の存在を自分の中から遠ざけるようになりました。その内、2人の音楽をめったに聴かなくなくなりました。このへんの感情を説明する のは、難しいです。「憧れ」や「ナイーブ」や「過去」から距離を置こうとしていた自分がいたことは確かです。大切なものだからこそ、やわらかい場所がしめ つけられて、蓋をしてしまいたくなる時期があるのだと思います。

キャリアを重ねて嬉しく思うことの1つは、さまざまな再会を果たすことができるようになったことです。それは、再会を受け入れる心の準備が、次第に自分 の中で整ったということでもあります。そうなると、かたくなだった頃の自分が不思議に思えてきたりします。人はほんの少しずつ変わってゆくのだと思いま す。

先日のチャボさんらとのリハーサルは、ほんとワクワクしっぱなしでした。リハサールに参加したすべてのミュージシャンが10代に戻ったような笑顔で音を 交わし合いました。皆と一緒に音を奏でているこの瞬間が最高の宝物のように感じられました。本番のステージでなかろうと、どんな時でも、音を交わし合う一 瞬一瞬が一期一会なんだということを実感しました。

ギターを弾き歌うチャボさんの眼差しが、とても印象に残りました。それは、オレがチャボさんと出会った頃から変わらない「少年の眼差し」でした。自分の中の、過去と現在が繋がってゆくようでした。

4/9(火)「HOBO CONNECTION 2013 ~HOBO SPECIAL~」渋谷クアトロ公演はオレにとってだけでなく、多分参加してくれた皆にとって、特別な夜になると思います。ぜひ立ち会って下さい。

ー2013年4月7日(日)

登録:

投稿 (Atom)